열려있는 정책플랫폼 |

국가미래연구원은 폭 넓은 주제를 깊은 통찰력으로 다룹니다

※ 여기에 실린 글은 필자 개인의 의견이며 국가미래연구원(IFS)의 공식입장과는 차이가 있을 수 있습니다.

관련링크

본문

말레이시아 청소 달인

‘자비’의 기원은 붓다의 깨달음에서 시작한다. 깨달음을 얻은 붓다는 혼자 열반에 들 수 있었지만, 중생들을 열반의 세계로 이끌어가기 위해 법의 바퀴를 굴린다. 대승불교의 정신도 바로 자비에서 비롯된다. 떠나는 사람이 남은 뒷사람을 배려하는 것, 그것이 바로 자비심 아닐까?

쉐우민에서 수행 못지않게 중요한 일정이 청소다. 물론 청소도 수행의 일부이겠지만. 청소는 방마다 맡은 구역이 정해져 있고, 구역은 한 주 또는 두 주마다 바뀐다. 과거엔 분명 그렇게 운영됐다. 하지만 어느 때부턴지 두 사람이 청소를 전담했다. 착한 말레이시아 화교들이었다.

이들의 청소 솜씨는 가히 신기에 가까웠다. 타일이 깔린 복도를 한쪽에는 스펀지, 다른 쪽에는 고무가 달린 유리창닦이로 청소했다. 내가 돕겠다고 복도에 대걸레질을 했다가 괜한 핀잔만 들었다. 내가 청소를 끝낸 복도를 말레이시아 화교가 유리창닦이로 다시 닦았다. 어느 날 유리창닦이의 자루가 망가지자, 짧은 자루로 불편을 감수하며 청소하더니 이내 새 것으로 사왔다.

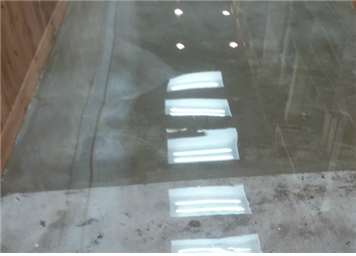

“참, 유별난 사람들이로다”, 그렇게 나는 생각했다. 아무튼 덕분에 B동 2층 복도는 하루 종일 반짝거렸다. 청소한 복도는 그들의 예술작품이었다. 말레이시아 청소달인들이었다. 그러던 어느 날 2인조 중 한 사람이 귀국했는데, 다음날부터 혼자서 복도청소를 했다.

혼자 하는 청소가 고되 보여 나와 법진거사가 가세했는데, 열흘 쯤 후 나머지 한 사람도 귀국하는 바람에 복도청소 소임은 자연스럽게 우리들의 몫이 되었다. 말레이시아 화교는 복도청소의 소임을 넘겨줄 사람이 없다고 생각했는데 다행이라며 매우 기꺼워했다. 남은 사람을 걱정하는 그들의 마음이 자비스럽게 느껴졌다.

그들의 전통을 이어받아 복도만큼은 유리창닦이로 정성껏 청소했다. 왼 종일 반짝거리는 복도를 보면 뿌듯했다. 아침이 기다려지기까지 했다. 이럴 수가... 청소에도 가히 중독성이 있었다.

‘콰이강 다리’의 분노

기왕 청소 얘기를 하는 김에 소재를 좀 더 이어가 보자. ‘콰이강의 다리’라는 영화가 있었다. 내가 중학생 쯤 됐을 때 단체로 관람했던 영화로 기억한다. 영화의 배경이 됐던 콰이강은 태국과 미얀마 국경에 있다. 일본군에게 잡힌 미군포로들이 건설한 이 다리는 지금은 폭파된 채로 관광객을 맞고 있다. 전략 요충에 다리를 건설해 보급로를 확보하려는 일본의 계획은 다리가 거의 완성될 무렵, 연합군 특공대의 폭파로 좌절된다.

영화의 막바지 장면이 인상적이다. 다리를 건설한 미군포로의 지휘자가 특공대의 다리폭파를 저지하려는 장면이다. 당연히 아군의 폭파를 도와야 하지만 피와 땀으로 건설한 다리에 대한 애착이 더 컸기 때문에 벌어진 일이다. 정성껏 청소한 복도는 법진거사와 내게는 콰이강의 다리였다.

복도를 더럽히는 캣츠가 그래서 미움의 첫 대상이 되었다. 두 번 째 대상은 싱가포르 불교대학에서 온 몽크들이었다. 그들은 수행처를 찾은 몽크라기보다는 수학여행 온 대학생들이었다. 그들의 난삽한 행동들 가운데 우리에게 가장 거슬리는 것은 모두들 맨발로 다니는 청소한 복도를 슬리퍼를 끌며 다니는 점이었다. 매일 아침 유리알처럼 닦아놓은 복도를 물 묻은 슬리퍼를 끌고 다니며 ‘깽판의 흔적’을 남겨놓았다.

법진거사의 분노가 드디어 폭발했다. 싱가포르 몽크들이 들으라고 영어로 크게 외쳐댔다. “도대체 언 넘이 물 묻은 무지 이해할 수 없슬리퍼를 신고 다니는 거야! 남들 모두 발 벗고 다니는 거 보면 몰라?! 이따구 행동을 난 도어!!!” 이 정도면 자기들끼리 뭔가 논의가 있을 줄 알았다. 하지만 물 묻은 슬리퍼의 흔적은 다음날도, 그 다음날도 복도에 남아 있었다.

법진거사가 귀국한 뒤 싱가포르 몽크들의 반응이 없던 까닭을 알았다. 흔적을 남긴 장본인은 몽크들 중 누군가가 아니라 잉글랜드에서 온 스킨해드였다. 한 가지 더 깨달은 사실... 분노는 애착에서 온다는 것... 콰이강 다리의 에피소드에서처럼.

후사를 정하지 못한 청소 소임

법진거사가 귀국한 뒤 복도청소 소임을 혼자 맡게 됐다. 아무도 나서서 도와주지 않았다. ‘혼자서도 잘해요’, 모두들 그렇게 생각하는 듯했다. 청소시간이 길어져서 아침공양을 마친 뒤 청소를 마치면 아침 좌선시간을 맞추기 위해 서둘러야 했다. 혼자 화장실 청소를 도맡아하는 잉글리시 스킨헤드에게 도와달라고 할 수도 없었다. 뜨내기 수행자들은 며칠 머물다 떠나곤 해서 그들 중 누군가를 끌어들일 수도 없었다.

귀국일은 다가오고 있었다. ‘나야 가버리면 누군가 이 일을 하겠지’라고 편하게 생각하면 그만이지만, 왠지 후사를 정하고 가야 편할 것 같았다. 신참 하나가 왔다. 서른 쯤 돼 보이는 유럽인, 체코에서 왔다고 했다. 온 다음날 내게 청소요령을 물어서 비를 들고 복도와 낭하를 쓸라고 했다. 그런데 이 친구, 하루 그 일을 하더니 다음날부터 코빼기를 보이지 않았다. 하루 나눠줬던 비질이 다시 내 일이 됐다. 그 유럽 친구에게 나는 별명을 붙여줬다. ‘체코 삔질이’라고.

그 친구, 진짜로 삔질삔질 했다. 새벽 좌선을 마치고 오면 잉글리시 스킨헤드에게 요가를 배우고 있다가 청소를 시작하면, 개펄의 게가 인기척에 구멍으로 쏙 들어가듯 방에 들어가 자취를 보이지 않았다. 귀국하는 날 아침까지 복도청소는 여전히 나 혼자의 소임이었다. 후사를 정하지 못한 건 당연했다.

센터를 나오는 날, 복도에서 만난 잉글리시 스킨헤드가 악수를 청해왔다. 쎄이 굿바이하면서 나 덕분에 깨끗한 처소에서 잘 지냈다고 말했다. 나도 그에게 말해줬다. 덕분에 깨끗한 화장실... 좋았다고. 지금도 궁금하다. 다음날 누군가 복도 청소를 했을까? 유리창닦이로 하는 청소방식은 당연히 폐기됐겠지?

- 기사입력 2017년12월23일 16시45분

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.