열려있는 정책플랫폼 |

국가미래연구원은 폭 넓은 주제를 깊은 통찰력으로 다룹니다

※ 여기에 실린 글은 필자 개인의 의견이며 국가미래연구원(IFS)의 공식입장과는 차이가 있을 수 있습니다.

관련링크

본문

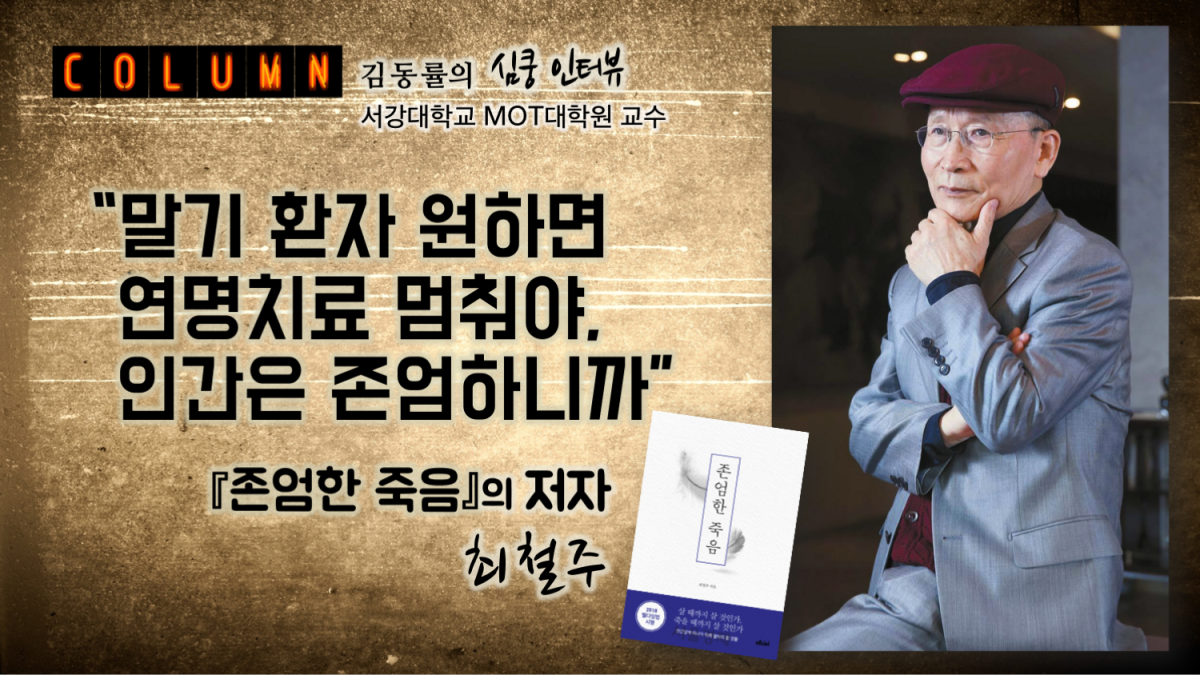

‘개똥밭에 굴러도 이승이 낫다’는 말이 있다. 중국에서는 ‘말똥밭에 누워도 사는 게 낫다(雖臥馬糞 此生可願)’라고 한다. 그러나 이를 정면으로 반박하고 나선 사람이 있다. 최철주(75) 선생이다. 아내와 딸을 한참 앞서 떠나보낸 그는 개똥밭에 내던져지는 비루한 이승의 삶은 그만둬야 한다고 주장한다. 그에게 연명치료나 심폐소생술은 아무런 의미가 없다. 100세 장수시대는 허풍이라고 그는 잘라 말한다. 죽음은 삶 안에 있다. 아침 식탁에서부터 죽음을 얘기해야 한다. 그래야 역설적으로 행복한 삶, 자연스러운 죽음이 가능하다는 게 그의 지론이다. 그는 최근 『존엄한 죽음』이란 책을 펴냈다. 내키지 않는 주제인 죽음을 그와 얘기해 보자.

- 사는 것도 아직 알지 못하는데 어찌 죽음을 알겠느냐(未知生 焉知死). 공자님 말씀이다. 죽음을 얘기한다는 건 이제 세상의 이치를 다 알았다는 건가.

“아니다. 세상의 이치는 알지 못한다. 하지만 십수년 떠들고 다녔더니 이제 죽음의 이치는 좀 알 것 같다. 나의 주장은 간단하다. 인간답게 떠나기 위해서는 죽음을 얘기해야 한다. 공자님도 미루어 짐작건대 죽음을 두려워한 것 같다. 그러나 태어나는 순간부터 삶은 어쩌면 죽음을 향해 가고 있는 기나긴 여정인지도 모른다. 의학의 발달은 장수시대를 가능케 했지만 그로 인한 부작용도 엄청나다. 지금도 전국의 요양병원에서 죽음을 기다리는 수많은 삶 아닌 삶을 유지하는 사람들이 있다. 그들에게 필요한 것은 생명 연장이 아닌 존엄한 죽음이다. 당장 연명치료를 중단해야 한다. 가족들의 눈치 보기, 책임회피가 회복 가능성이 없는 그들에게 고통만 주고 있다. 당해 보면 안다. 치료비, 유산 문제 등 집안도 엉망이 된다.”

-말이 쉽지 그게 가능한 일인가. 특히 효(孝)를 기반으로 한 유교사회에서 꺼냈다가는 욕먹기 십상이다.

“좀 더 솔직해야 하고 합리적인 결단이 필요하다. 그래서 연명치료 중단은 환자 본인이 결정해야 한다. 미리 자신의 뜻을 서류로 남겨놓거나 가족의 증언이나 증거자료 등을 의료진에게 전달해야 한다. 그래야만 존엄한 죽음을 맞이할 수 있다. 그러나 이 또한 한국적인 상황에서 쉽지 않다. 많은 변수가 있다. 연명치료를 중단하라는 부모의 뜻에 이의를 제기하는 자녀들이 나타나게 마련이다. 부모의 죽음을 천붕(天崩)이라 했다. 보내드리기가 쉽지 않다.

설사 자녀들이 합리적인 결정을 했을 경우에도 엉뚱한 훼방꾼이 나타난다. 친인척들이다. 끝까지 최선을 다해야지 어찌 이렇게 떠나보낼 수 있느냐며 부추긴다. 오랜만에 병문안 오는 사람일수록 환자 걱정을 많이 해주는 척한다. 미처 찾아오지 못한 미안한 감정들이 과도한 반응으로 나타난 것이다. 자신들이 전해들은 근거 없는 신약이나 용하다는 의사와 한의사를 추천하며 자녀들을 난처하게 한다. 문제는 마지막 시간을 정리하고 있던 합리적인 당사자 환자까지도 이 소리에 흔들리게 된다는 것이다. 지푸라기도 잡고 싶은 심정으로 돌아간다. 가족들도 친척들의 말을 따르지 않을 경우 찜찜해진다. 왠지 불효자가 되는 기분에 맘이 무거워진다. 이럴 경우 존엄한 죽음은 물 건너간다. 참으로 안타까운 일이다.”

-먼저 세상을 떠난 아내와 딸의 죽음으로 인해 죽음 전도사가 되었다?

“힘들었다. 아내와 딸이 떠난 이래 지난 10년간 우리 사회에 유행한 ‘치유’라든가 ‘힐링’이라든가 하는 말에도 반감이 들었다. 깊은 슬픔이 있는 사람에게 그런 말들은 겉치레에 불과하다. 서툰 위로는 상처를 오히려 깊게 한다. 아내가 가고 난 빈자리는 컸다. 거기다가 30대 초반의 딸까지 암으로 먼저 보냈으니 말해 무엇 하겠는가. 그래서 시작한 게 존엄한 죽음 운동이다. 이 세상의 부나 권력이 끝끝내 이겨내지 못하는 것이 죽음이다. 품위 있게 죽기 어려운 세상이다. 온갖 호스를 주렁주렁 달아 억지로 생명을 연장시키는 지금의 현실이 안타깝다.”

-구체적으로 들어가 보자. 어떻게 해야 존엄하게 죽을 수 있나.

“과학이나 의학이 지금처럼 고도로 발전하기 전에는 존엄사란 말 자체가 무의미했다. 대부분의 사람들은 순리에 따라 자연사로 세상을 떠났다. 그러나 심폐소생술이나 혈액투석기, 영양공급기 등이 연달아 개발되면서 죽음의 순간이 지속적으로 유예되었다. 죽기조차 쉽지 않은 세상이다. 존엄사란 한마디로 연명치료 중단을 의미한다. 미국의 경우 적극적인 안락사나 심지어 조력에 의한 자살까지도 존엄사로 인정하고 있다. 캘리포니아·워싱턴 등 6개 주에는 존엄사법(death with dignity act)이 있다. 존엄(dignity)이라는 단어가 법률 이름에 붙어 있다. 그러나 한국에서는 존엄사란 말을 잘 사용하지 않는다. 장렬한 죽음, 즉 죽음을 미화한다는 느낌이 들기 때문이다. 그래서 에둘러 ‘연명치료 중단’ 정도로 표현한다. 말기 환자가 스스로 죽음을 맞이하고자 할 때는 그 뜻을 받아들여 연명치료를 중단해야 한다. 왜냐고? 인간은 존엄한 존재이기 때문이다.”

-호스피스 제도가 존엄사에 도움이 될까

“호스피스에는 저승사자의 냄새가 풍긴다고 예전에는 언급조차 꺼렸다. 지금은 다르다. 비교적 긍정적으로 받아들이고 있는 듯하다. 의학적인 치료가 의미가 없을 만큼 악화된 말기 환자가 편안하게 마지막 삶을 보낼 수 있도록 도와준다. 얼마 남지 않은 환자에게 의미 있는 시간을 효율적으로 사용할 수 있도록 해준다. 품위 있는 죽음을 도와주는 최적의 시설이다. 이런 상태에서의 죽음이 존엄사다. 선진국에서는 자연의 섭리를 따른다고 해서 자연사(natural death)라고 한다. 호스피스 제도가 한몫하고 있는 셈이다. 그러나 한국에서는 자연사는 금기어다. 환자를 치료하지 않고 내버려 둔다는 의미로 오해하는 경우가 많아 기피하고 있다.”

-내세를 믿는 서양과 달리 한국인은 현세를 중시해 왔다. 그래서 죽으면 끝이라는 생각이 강하다. 당연히 죽음에 대한 얘기는 꺼리게 된다. 죽음과 친해야 한다고 주장했지만 쉽지 않다.

“종교적인 배경이 다르다. 한국인은 현세구복의 정신이 강하다. 죽음은 모든 것의 끝이라고 생각한다. 적절한 죽음 관련 교육도 없다. 그러나 서양에서는 초등학교에서부터 죽음에 대한 교육이 실시된다. ‘살아 있는 모든 것에는 시작이 있고 끝이 있다. 그사이에만 사는 것이다.… 수명이 아무리 길어도 수명이 아무리 짧아도 시작이 있고 끝이 있다. 세상의 모든 것이 다 그렇다. 풀도, 사람도, 새도, 물고기도, 토끼도, 아주 작은 벌레까지도….’ 미국 초등학교 저학년에게 달달 외우게 하는 시(詩)다. 어린 시절부터 삶과 죽음의 이치를 알아야 한다. 그래야 생에 대한 생각이 달라진다. 삶이 얼마나 소중한지 깨닫게 되는 것이다. 크고 작은 미국 도서관에는 죽음에 관한 도서 코너가 설치돼 있다. 죽음의 실체를 알 때 삶은 더 소중하게 느껴진다. 웰다잉(well-dying)을 알아야 웰빙(well being)이 가능하다.”

-내년부터 말기 환자의 무의미한 연명치료를 중단할 수 있도록 한 일명 ‘웰다잉법’이 시행된다.

“늦었지만 그래도 다행이다. 환자가 자기 뜻을 문서로 남기거나 가족 2명 이상이 평소 환자의 뜻이라고 진술하면 된다. 확인을 거쳐 심폐소생술이나 인공호흡기 착용 등 연명치료를 중단할 수 있게 된다. 하지만 부모가 무의미한 연명치료 중단을 유언했더라도 실제 그런 상황이 오면 복잡해진다. 한국에서 자녀가 부모의 산소호흡기를 떼기는 쉽지 않다. 그러나 알아야 한다. 부모의 결심을 어기면서 연명 의료를 계속하는 것은 오히려 고통을 연장하고 존엄마저 파괴하는 불효라는 것을.”

최철주 선생은 딸과 부인을 먼저 떠나보낸 것을 계기로 죽음의 과정을 들여다보는 웰다잉 공부를 시작했다. 2005년 국립암센터가 주관하는 호스피스 아카데미를 수료했고 미국·일본 등 외국 사례를 공부하면서 존엄사 문제에 매달려 왔다. 그의 주장은 “사람은 존엄하게 죽을 권리가 있다”는 딱 한마디로 요약된다. 그는 1970년 중앙일보에 입사한 이래 도쿄 특파원, 경제부장, 편집국장, 중앙방송 대표이사로 퇴직할 때까지 36년간 언론에 몸담았던 언론인이다. 아들은 결혼해 분가했고 아내마저 떠나보낸 지금 그는 아파트에서 혼자 산다. 아득한 시절 아내가 강권한 요리학원 수료 덕분에 혼자서도 잘 먹고 잘 산다고 했다. 인터뷰를 끝내고 떠나는 뒷모습에 짙은 외로움이 묻어 있다. 또다시 봄이 오고 있다.

<위 글은 중앙선데이 제518호 (2017.2.12)에 게재된 [김동률의 심쿵 인터뷰] ‘ 『존엄한 죽음』의 저자 최철주 선생’을 옮긴 것이다>

- 기사입력 2017년02월17일 18시39분

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.