열려있는 정책플랫폼 |

국가미래연구원은 폭 넓은 주제를 깊은 통찰력으로 다룹니다

※ 여기에 실린 글은 필자 개인의 의견이며 국가미래연구원(IFS)의 공식입장과는 차이가 있을 수 있습니다.

세종의 정치리더십-외천본민(畏天本民) <62> 경제개혁이 시급하다 I. 토지제도를 개혁해야 한다<中> 본문듣기

작성시간

- 기사입력 2023년03월10일 17시10분

- 최종수정 2023년01월24일 10시22분

관련링크

본문

I.2 태조 및 태종 때의 토지개혁

[병작반수(竝作半收) 금지]

새 왕조가 들어서서 새 과전제도가 실시되었다고 해서 토지에 관련된 모든 병폐가 사라진 것은 아니었다. 대토지 보유자가 많이 없어지고 토지소유권의 양극화가 어느 정도 해소되긴 했지만 신흥 세력과 왕실을 중심으로 대토지 보유자가 상존해 있었다. 이들 대토지 세력들 역시 막대한 권력을 바탕으로 토지를 확대해가며 경작자(佃戶)를 몰아내는 경우가 많았다. 이러한 폐해 중에서 가장 큰 폐해가 병작(또는 小作)의 문제였다. 병작(竝作)은 토지가 없는 사람에게 토지를 경작하게 하고 그 소출의 절반을 땅 주인이 가져가는 제도이다(竝作半收制). 이것이 허용되면 토지 소유 규모가 확대되어 소농이 몰락하게 되고 무전농이 늘어나 농업 기반 자체가 흔들리게 된다. 말하자면 농지의 대규모 독점적 소유가 일어나고 양극화가 극대화된다는 말이다. 그렇게 되어 농가가 붕괴되면 농호의 장정을 중심으로 구축된 부역 제도도 기반이 무너질 수밖에 없다. 병작은 토지 소유주가 아니면 할 수 없으므로 과전 소유자는 할 수가 없다. 과전의 소유권은 경작인에게 있기 때문이다. 그러나 과전경작자가 어떤 이유로든 경작을 포기하면 그 땅에 대한 수조권을 가지고 있는 과전수급자는 사실상 그 땅을 처분할 수가 있게 된다. 결국 병작이 활성화되는 이면에는 새 권력 계층의 대두에 따른 토지소유자의 증가와 함께 전호의 몰락이 어우러져 발생한 시대적 상황이라 볼 수 있었다. 병작은 엄격히 금지되어야 했다. 좌정승 하륜이 앞장섰다. 품관과 향리들이 전토를 널리 점령하고는 유망인을 불러 병작시켜 절반씩 나누어 가지니 좋은 논 1결에 풍년 소출이 20석인데 법정세금은 2석이지만 병작농은 10석을 내어야 한다고 비판했다. 유망인은 부역을 피할 수 있고 전주는 이를 묵인하니 국가의 부역체계가 무너진다는 것이 하윤의 상소 내용이었다. 태종은 병작을 일체 엄금한다는 법을 발표했다(태종 6년 11월 23일).

그러나 병작반수를 금지하는 명령은 효과가 없었다. 첫째, 지방 관청이 이를 조장하는 현실이었다. 지방 주현에 할당된 둔전을 백성들로 하여금 병작하게하는 것(관병작,官幷作이라 불렀음)은 오래된 관행이었다. 둘째, 병작은 향리에서 토지 주인과 토지가 없는 사람들 사이에 늘 있어오던 관행이었다. 셋째 노비에 의한 병작은 금지 대상에서 제외되었다. 자연히 양민 대신 노비들의 경작이 늘어났고 반작용으로 농민들의 경작지가 오히려 줄어드는 반발을 초래하였다. 양민의 경우 차라리 천민노비가 되는 것(압량위천,壓良爲賤)이 경제적으로 더 유리한 현상까지 생겨났다. 양민의 경제적 지위를 보호하기 위한 조치가 오히려 농민을 더 어렵게 만든 역설적 현실을 초래했다. 정책의 대상을 무토지 영세빈농 보다는 중대 지주에 두고 있던 정부로써 빈농의 문제에 대해 적극적일 이유가 없었다. 병작은 병작대로 두고 따로 빈농대책을 마련하기로 한 것이다. 이 후 병작 금지에 관한 논란은 없었다.

[태종의 둔전제 개혁]

둔전(屯田)이란 변경의 군사 비용이나 혹은 관청의 경비를 충당하기 위해 별도로 책정된 토지를 말한다. 중국에서는 한나라 이후 청나라 때까지 존속했고 우리나라는 고려 현종 때 처음 도입되었다. 권력가들이 둔전지를 사유지로 점탈하는 행위와 함께 둔전지에 군인이 아닌 일반인을 투입하여 경작하고 이들을 가혹하게 착취하는 경우도 있었다. 태조는 즉위교서에서 음죽 이외의 모든 국둔전을 폐지한다고 하였다(태조 원년 7월 28일). 진이나 포에 설치하는 군대 주둔용 둔전(屯戌屯田)은 예외였으나 이것도 군인이 아닌 일반인이 둔전을 경작하는 것은 이후 금지되었다. 태종은 여러 가지 방법의 둔전제 도입을 시도하다가 실패하고 최종적으로 국둔전을 재설치하기로 하였다(태종 9년 12월 13일).

[사원전의 개혁]

불교 국가였던 고려조에서 사원은 막대한 토지를 소유하며 종교는 물론 정치에도 큰 영향을 끼치고 있었다. 따라서 개국 초 조선으로써 사원의 영향력을 축소하는 것은 양보할 수 없는 필수 조치였다. 태조는 집권하자 곧 사원의 재산 상황을 파악하기 시작하였고 태조 6년 10월 궁에 속한 창고(宮庫)와 아록전, 진역전(津驛田) 및 공신전을 제외한 모든 땅에 대해 세를 부과하도록 하였다. 물론 이 조치는 사원전에 대해서만 취해진 것이 아니라 국고재정을 튼튼히 하기 위해 거의 모든 과전토지에 대해 취해진 것이지만 사원토지에 대해서도 과세되었다는 것 자체가 중요한 의미를 갖는다.

사원에 대해 결정적인 제한을 가한 것은 태종이었다. 태종은 교지를 내려 전국 사원에 대해 토지와 노비와 상양의 수를 제한하였다. 즉, 개경과 한양에 오교양종(五敎兩宗)의 대표사원 각 하나 씩, 지방의 목과 부에는 교종 선종 각 1개 사원을, 군현은 선종과 교종 중 사원 1개만 남겨두고 다 없애라고 지시했다. 그리고 각 사원에 속한 밭과 노비수를 지역에 따라 차등하여 제한하였다. 남는 토지는 국가로 귀속시켰고 노비는 전농시로 보냈다. 이렇게 하여 사원의 수는 200여개 사원으로 1/10로 줄어들었고 사원전은 1만 1천여 결로 1/5 정도로

줄어들었다.

[공해전(公廨田) 축소]

공해전은 중앙관서의 인건비와 여러 비용을 충당하기 위한 토지다. 지방관청의 비용을 충당하기 위한 토지는 아록위전으로 불렀고 중앙이나 지방의 하급관리들 비용을 충당하기 위해서는 인리전이라는 것이 있었다. 강력한 중앙집권을 위해서는 중앙이나 지방의 관리에 대한 보수를 중앙에서 직접 지급하되 이런 용도로 설정된 토지를 모두 환수하는 것이 바람직하다. 태종은 마침 명나라 군대가 내침할지도 모른다는 분위기를 이용하여 긴요하지 않은 중앙각사의 공해전을 모두 환수해버렸다(태종 9년 1월 18일). 약 2년 뒤 여러 왕자를 위한 업무를 담당하는 제군소, 사헌부, 사간원, 및 응양위의 공해전만은 다시 부활되었다(태종 10년 8월 20일).

[과전제도의 폐단과 개혁과제]

공양왕 3년(1391)에 도입하고 건국하고 나서 태조가 그대로 계승채택한 과전제하에서 나타난 폐단은 크게 세 가지였다. 첫째 문제는 과전점유가 크게 불평등하게 되어 갔다는 점이다. 많은 자는 수백 결의 과전을 가졌는가 하면 어떤 사람은 자격을 지녔음에도 불구하고 한 치의 땅도 못 받는 상황이 벌어진 것이다. 이런 현상은 신진 관리들에게 특히 심했다. 이런 문제가 발생한 이유는 과전이 경기도 토지로 국한됨에 따라 공급 자체가 매우 부족한데다 과전수급자가 사망하면 즉시 국고에 귀속해야 함에도 불구하고 신속하게 반환되지 못하는 행정적 결함에 원인이 있었다. 과전의 수급자가 자격이 상실되면 즉시 호조에 보고를 해야 함에도 불구하고 이를 고의로 혹은 부주의로 하지 못함에 따라 과전을 수급 받을 사람이 수급을 못 받은 상황이 생기자 수급권이 상실 소멸되는 것을 호조에 보고하는 자에게 과전을 수급하도록 하는 제도를 도입하였다. 이것을 진고체수법(陳告遞守法)이라한다.

진고체수법에서는 과전을 점유할 자격이 있는 사람이 자격 상실자를 파악하여 호조의 급전사에게 진고를 하면 호조는 자격여부를 확인한 다음에 대간의 서경(확인도장)을 받아서 과전 단자를 지급하도록 하였다.

진고체수제도의 목적은 분명하였다. 아무래도 당사자인 과전수급권자가 가장 급한 실수요자이므로 스스로 과전수급지를 찾아서 보고하면 호조가 즉시 주겠다는 것이다. 그러나 이 제도가 상당히 불편한 점이 있었다. 과전수급자가 사망으로 인하여 과전수급자격을 상실하게 되는 경우 과전 대기자는 마치 경쟁적으로 당사자가 빨리 죽기를 기대하는 것 같은 느낌을 주어 예법에 크게 어긋나는 부분이 있었다. 태종은 사간원의 건의를 받아들여 진고체수법을 폐지하였다. 그 대신 회수 대상 과전을 가진 자에게 자진 신고하도록 하고 이를 위반하면 처벌하며 호조가 나서서 과전을 급전하는 호조급전법(戶曹給田法)을 채택하였다(태종 17년 3월 21일).

과전제의 두 번째 문제는 과도한 전조(田租)부과, 즉 ‘남징(濫徵)문제’였다. 원래 허용된 전조는 소출의 1/10 이었다. 그러나 현장에서는 다양한 방법으로 그 이상을 요구했다. 장작이나 말먹이 풀 같은 산출 이외의 잡물을 요구하기도 하고 또 부정확한 용기나 저울을 사용하여 전조의 양을 속이기도 하였다. 이를 방지하기 위하여 용적 담당 관리가 참여하여 용적을 재며 곡식을 용적기에 담고 평평하게 미는 것(양개라 함)은 경작자(佃戶)가 하도록 규정하였다. 그리고 곡식 이외의 잡물 요구는 엄금하였고 수시로 과전을 옮기거나 과전에서 나오는 세금(田租)를 국공유화 해서 과전수급자가 전호를 압박하지 못하도록 하였다.

세 번째 문제는 과전이 경기도 지역으로 한정됨에 따라 여러 가지 애로가 수반되었다. 먼저, 경기도 백성들이 너무 과도한 부담을 떠안고 있었다. 과전에 대한 세금(전조,田租)에다 임금 행차나 장례 등에 따른 호위호송 부담, 각 종 부역 등 경기도민은 다른 도민에 비해 훨씬 큰 부담을 안고 있었다. 또 하나의 애로는 전지의 부족을 해결하기 어려웠다. 그리고 지방에 있는 각종 국유지로부터 공물을 서울로 운송하는 과정에서 끊임없는 사고가 발생하여 인적, 물적 피해를 보고 있었다는 점이었다. 자연스럽게 과전을 경기도 이외의 지역에도 허용하자는 안이 대두된 것이다. 외방에 있는 공전을 과전으로 맞바꾸면 조운의 위험도 피하고 과전 부족도 해결하며 과전 공급의 확대도 꾀할 수가 있었다. 신하들은 반대하였다. 자기들 과전이 멀리 지방으로 내려가면 여러 가지 번거로움을 피할 수가 없다. 그러나 겉으로는 딴 이유를 내세웠다.

하삼도로 과전을 옮겨가면 전조를 더 많이 거둘 가능성이 높다고 겁을 줬다. 운송 경비도 그렇고 또 지방관이 아무래도 능력이 떨어지니 계량도 제대로 못하지 않겠느냐는 말이었다. 태종은 꿈적도 하지 않았다. 지방에도 감사가 있고 수령이 있는데 어찌 그런 일이 있겠냐고 힐문했다. 태종 3년 6월 처음 제안된 이후 끊임없이 논란만 거듭하다가 14년이 지난 태종 17년 7월 17일 과전을 옮겼다. 경기도 사전(私田)의 1/3을 경상도와 전라도와 충청도로 옮겼다. 경기 사전의 규모가 약 12만결이었으므로 4만결이 옮겨졌는데 충청도는 1/5인 8천결, 그리고 경상도와 전라도는 각각 1만 6천결이었다.

과전제도에 있어서 마지막 남은 문제는 토지수확에 대한 점검문제(손실답험,損失踏驗)였다. 과전제도에 있어서 조세(田租)는 수확의 일정량(1/10)으로 규정되므로 수확이 크고 적음에 따라 경작인의 부담도 달라진다. 그러므로 수확이 정확히 얼마인가를 확정하는 일은 세율 이상으로 중요한 것이었다. 그리고 이 문제는 수확이 얼마인지를 결정하는 사람이 누구냐에 결정적인 관련성이 있었다. 이제 감사나 수령이 답험을 하는 것으로 귀착됨에 따라 어느 정도 공정성을 기대할 수 있었다(태종 17년 7월 17일). 그러나 과전제하에서 답험의 문제는 항상 갈등의 여지를 내포하고 있었다.

I.3 과전제도를 개혁하자.

세종의 토지정책은 두 가지 근본 목적을 달성하는데 있었다. 하나는 국가의 통치권과 재정을 동시에 확충하는 것이고 다른 하나는 백성의 삶의 편리를 위하여 토지와 관련된 각종 병폐를 시정하는 것이었다. 먼저 국가 권력의 통치권 강화와 재정의 통합 일원화를 위해서는 토지제도를 근본적으로 개혁할 필요가 있었는데 그것의 핵심은 개국 초부터 유지된 과전제를 개혁하는 것과 각종 국공전(國公田)을 혁파하고 정전법과 같은 새로운 토지제도를 정착시키는 것이었다. 그와 함께 극도로 불평등한 토지소유 체제와 그로 인해 착취되는 백성들의 생활을 안정시키기 위해 토지관련 체제를 근본적으로 개혁하고자 하였다.

[과전제도 개혁 : 투명성의 강화]

과전제도의 근본문제는 과전소유 구조가 극도로 불균형하게 되어있다는 점과 과전을 주는 호조가 권세나 친분에 따라 불공정하게 지급하는 경우가 많다는 점이었다.

“내가 들으니 관직에 오른 지 오래 되었는데도 과전을 받지 못한 자가

파다하다고 한다. 이런 사람들을 조사하여 우선 절급하라.

(予聞從仕己久 而未受科田者頗多 考其如此者 爲先折給

: 세종 7년 12월 22일)”

태종 때 이미 진고체수법을 폐지하고 호조가 과전지급(給田) 업무를 관장했음에도 불구하고 과전수급의 여전히 문제점이 개선되지 않자 다시 진고체수법으로 돌아가자는 주장이 나왔다. 정부는 진고체수와 호조급전의 두 가지 방안 중에서 오락가락했다. 사실 과전의 문제를 이런 방법으로는 풀 수가 없는 것이었다. 과전소유자의 사후 1년 안에 진고를 허용할 지 3년 안에 진고하게 할 지를 가지고 논란한다고 풀릴 문제는 아니었다. 왜냐하면 문제의 근원이 과전의 초과수요 때문이었지 수급 방법이나 절차의 문제가 아니었다. 과전수요자는 많고 과전공급은 적어서 발생한 문제이므로 수요를 줄이거나 아니면 공급을 늘려야만 풀리는 문제였다.

과전을 새로 공급하려면 새로운 땅을 개척하든지 아니면 국유지를 과전용지로 전환해야 한다. 그러나 그것은 매우 어려운 문제였다. 그렇다면 과전수요를 줄여야 하는데 그것은 관료층들의 엄청난 반발을 초래하는 일이다. 세종은 그것을 알고 있었다. 즉, 그동안 있어오던 방법으로는 풀릴 문제가 아니었다. 뭔가 획기적인 개혁이 필요했다. 일단 새로운 법이 필요하다고 운을 떼었다.

“급전문제는 매우 중요하니 새 법을 만들어야겠다. 다시 의논해서

보고하라.

(給田重事 當立新法 其更議以啓 : 세종 12년 9월 16일)”

세종이 지시한 지 열흘 뒤 상정소는 획기적인 대안을 내놓았다. 과전지급 체계를 대폭 투명하고 간소화하면서 동시에 과전을 대폭 삭감하되 그것을 임금이 직접 지급하겠다는 것이다. 먼저 대소 관료를 네 등급으로 나누었다. 그리고 지급하는 과전은 현직 기준이 아니라 퇴직자 기준을 사용했다. 자연스럽게 과전이 축소되는 것이다. 과전지급은 매년 상반기와 하반기에 하되 본인이 받고 있는 과전의 수를 투명하게 적어 놓으면 최종적으로 임금이 과전의 수를 결정하여 하달하는 방식이었다. 신규 임용된 관리나 타인의 과전을 받게 되는 자는 종전과 같이 하자가 있는 사람인지를 이조와 대간이 각각 심사하여 최종적으로 서경(확인증)을 받아야 했다.

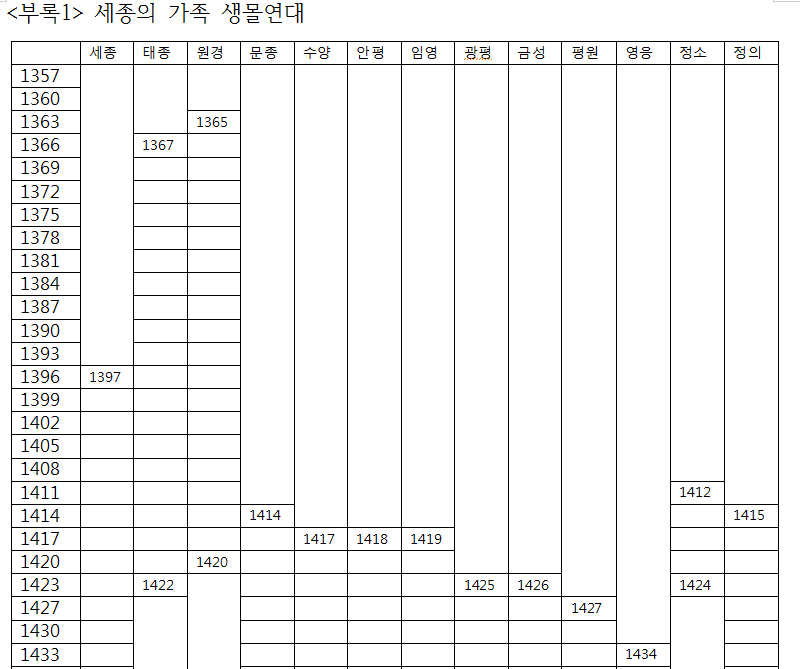

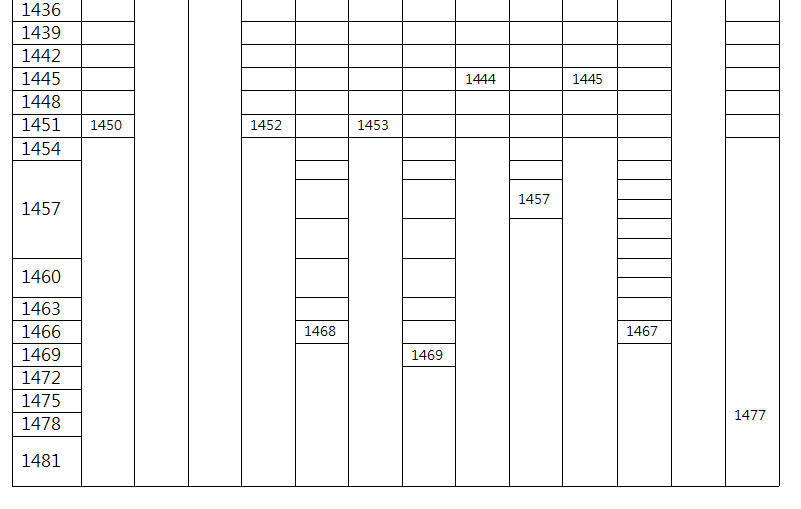

[표.4-4] 세종의 과전개혁 : 과전지급 4등급

그리고 사망자나 범법자가 되어 과전수급 자격을 상실하는 자는 반드시 그 사실을 신고하도록 했다. 과전은 지급하는 과정에서 각 등급 내에서 순환하여 돌아가며 절급 받았다. 따라서 등급이 높다고 해서 남보다 먼저 과전을 받을 수가 없게 되었다. 이것은 정말 파격적인 조치였다. 과전단계를 4등급으로 간소화하고 본인이 받던 과전을 투명하게 제시해야 하며 현직 기준이 아니라 산직을 기준으로 과전을 줄이면서 최종적으로 과전은 임금이 직접적으로 개별 확정한다! 꼼짝 못하는 법이다. ‘4등순급법(四等循給法)’이라고 불린 이 법은 세종 13년(1431) 1월 30일부터 시행되었는데 이 법이 과거 급전법과 다른 점을 요약하면 다음과 같다 ;

(i) 선점자 우선 및 무전자 위주에서 직급 순으로 과전이 지급됨,

(ii) 국왕이 직접 지급함으로써 반발의 여지를 줄임,

(iii) 과전의 수를 임금이 임의로 줄이거나 늘일 수 있음 등이다.

세종의 이런 조치에 대해 양반 계급과 사대부의 반발이 매우 심했다. 반대론자들이 내세운 표면적 이유는 왕이 너무 세세한 일까지 신경을 쓰는 것이 부당하다는 것이지만 속으로는 과전이 사실상 대폭 줄어들고 또 드러나는 데 대한 반발이다. 세종은 단호하게 잘라서 말했다.

“구법은 마땅히 경솔하게 고치는 것이 아니다. 그러나 급전의 법은

저러니 고쳐야 마땅하다. 경등이 비록 급전의 폐단을 말하지만

내 생각을 말하자면 임금에게 권리가 있는 것만 못하다. 혹자의 말에

임금이 세세한 일을 직접 처리하는 것이 부당하다고 하는데 내가 여태

세세한 일을 들어주지 않은 것이 없거늘 유독 급전 문제만 세세한 일이라고 부당하다하니 어떻게 된 것이냐.

(舊法不可更改 然給田之法如此 則庶可矣 卿等雖言給田之弊

予意以謂莫如權在於上 議者曰 人主不當親細事 然予於細事

未不聽斷 獨於給田 以爲不當親細事 何如 : 세종 12년 9월 27일)”

양반사대부들은 새로운 ‘4등순급제’가 마음에 들지 않았다. 그렇다고 드러내고 반박할 수도 없었다. 이 마음을 세종이 모를 리가 있겠는가. 먼저 세종이 대안을 제시한 것이다.

“과전을 다시 경기도로 가져오는 것이 어떻겠는가. 근래 경중에 곡식이

귀해져 기내에 공급하고자 한다. 태종 때 중국이 쳐들어온다고 잘못

알려져 곡식을 비축하고자 옮긴 것이다.

(科田還於京畿給之 若何 近來京中穀貴 欲給於畿內

太宗時誤聞中國來侵 欲備糧餉 以於外方 : 세종 13년 1월 19일)”

허조가 반색하며 말했다. 그 때 과전을 지방으로 옮긴 이유는 조운의 피해를 줄여보자는 이유였는데 여전히 조운의 피해가 있으니 목적을 달성하지도 못했다고 거들었다. 임금의 뜻을 알아차린 호조가 닷새 뒤 지방에 속해있는 과전을 종전과 같이 경기로 옮겨주기를 요청했다(세종 13년 1월 24일). 세종은 만약 모든 대신이 동의한다면 과전을 서울로 옮기겠다고 약속했다. 대신들이 반대할 이유가 없었다.

[친자 친손 과전 축소]

이렇듯 전격적으로 대소 관료의 과전을 줄여놓고 임금의 종친의 과전을 줄이지 않는다면 대소 신료는 물론 일반 백성들도 정당성을 인정하기 어려울 것이다.

“재변이 있고 없음은 사람 힘으로 되는 것이 아니지만 포치의 득실은

사람의 최선여하에 달려있다. 내가 덕이 없이 큰 업을 이어받아 좋은

정치를 못하여 하민들이 굶어 죽기에 이르러 어찌 할 바를 모르겠고

곧 깊은 심연으로 빠지는 것만 같다. 자손이 번성하고 퍼지는 것이 경

사라고는 하나 하늘의 녹을 허비하고 공사 역시 많으니 하늘이 감응하

여 재난을 부를까 두려워 내가 심히 부끄럽다. 종친들의 과전을 줄일

수는 없지만 친자손의 과전을 줄이려고 하는데 여러분 생각은 어떤가.

(災異之有無 非人力之所致 布置之得失 固人爲之可盡 予以否德 嗣承丕緖

不能治平 以致下民之飢死 罔知所措 若將隕于深淵 子孫蕃衍 雖云慶事

徒費天祿 營繕亦多 恐有感召之災 予甚慙焉 其餘宗姓科田 未可遽減

欲減親子親孫科田 僉意何如 : 세종 19년 1월 12일)”

세종은 대군과 부마의 과전을 줄이기로 했다. 대군의 경우 300결에서 250결로 줄였고 부마는 250결에서 220결로 낮추었다. 다만 군은 180결에서 200결로 늘렸는데 그동안 너무 적었다는 생각이 있었기 때문이었다. 그리고 종친이 아닌 제군은 명시적으로 상한선을 제시하지는 않고 상황에 따라 적절히 주기로 결정하였다. 이 정도의 조치로 무슨 하늘의 책망을 피하고 백성의 고통을 줄일 수 있겠는가마는 그래도 이렇게라도 하지 않을 수 없을 만큼 세종은 마음이 아팠던 것이 분명하다.

“이 과전 감축으로 어찌 하늘의 견책에 답하여 백성의 굶주림을

구할 수 있겠는가마는 두려움이 너무 커서 그리 하지 않을 수가 없다.

(此減土田 豈能答天譴而救民飢哉 然敬畏之甚 不可不如是也

: 세종 19년 1월 12일)”

[과전민폐 : 타물,他物]

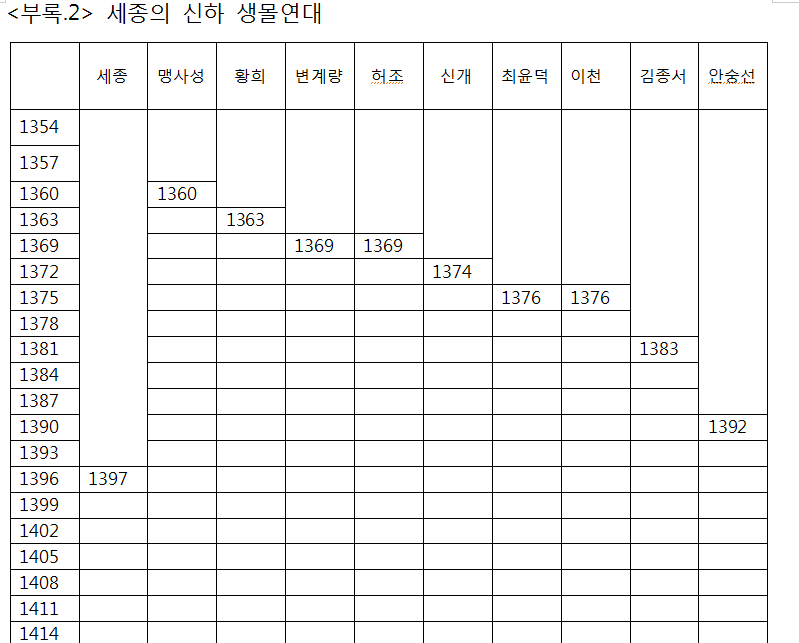

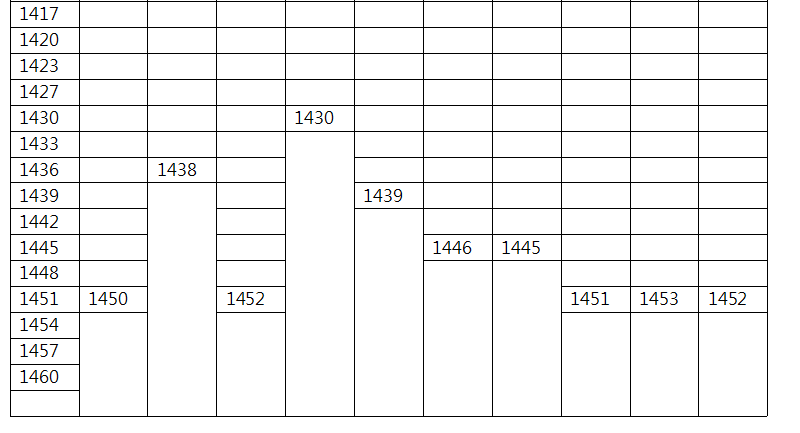

과전제도에 있어서 끊이지 않는 골칫거리 중에 하나가 과전수급자의 타물요구였다. 여기서 타물이란 볏짚(고,藁)이라든지 장작(시,柴)과 같은 것으로써 과전소유주가 관례처럼 전호에게 ‘별도로’ 요구하는 물건을 말한다. 이런 물건들은 말을 먹인다든지 난방용으로써 필수적인 물건으로 그것을 준비하는 농민들에게는 대단한 부담이 아닐 수 없었다. 따라서 이런 관행을 어떻게 하느냐는 농민과 과전소유자에게 모두 중요한 문제였다. 변계량은 다음과 같은 옛말을 가지고 과전소유주의 편을 들었다. 임금은 백성을 자식과 같이 보고 신하는 팔다리 같이 봐야한다고 했으니 팔다리와 같은 신하들이 볏짚이 없어 말을 못 먹이고 방에 불을 못 때면 되겠냐는 이론이었다. 신상은 고려 때 예를 들면서 폐단이 매우 심하다고 했고 신개는 그 양이 10부(약 400여 평)의 땅에서 1짐을 걷어갔다고 대답했다. 대안으로써 전호 대신 관에서 볏짚과 장작을 거두어 나누어 주면 어떻겠냐고 물었다. 황희와 신개는 조세만 거두면 족하므로 그럴 필요가 없겠다고 말했다.

이들이 다 나가고 나서 임금이 김종서에게 물었다. 김종서는 짚과 장작을 거두지 않아도 벼슬하는 사람들이 다 잘 살아갈 것이라고 대답했다. 곁에 있던 권맹손도 요즈음 경기도 사람들이 사신접대에 너무 시달리고 있으므로 이들을 달래 줄 필요가 있다고 말씀을 올렸다. 그리고 조세는 전주에게 주고 짚이나 장작은 관가에 준다면 백성들은 번거롭기가 마찬가지일 거라고 말했다. 좌대언 김종서, 우대언 권맹손, 동부대언 정갑손 등 임금 최측근 대언(승지)들이 모두 짚을 거두는 법을 폐지해야 한다고 했다. 세종은 수긍하며 말했다.

“너희들의 말이 매우 그럴듯하다. 상정소에서 그것을 의논해보라.

(爾等之言 深以爲然 其議于詳定所 : 세종 14년 12월 3일)”

<ifsPOST>

- 기사입력 2023년03월10일 17시10분

- 최종수정 2023년01월24일 10시22분

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.