열려있는 정책플랫폼 |

국가미래연구원은 폭 넓은 주제를 깊은 통찰력으로 다룹니다

※ 여기에 실린 글은 필자 개인의 의견이며 국가미래연구원(IFS)의 공식입장과는 차이가 있을 수 있습니다.

고이즈미의 한국 잠룡 전 상서(前 上書) <11> 개혁총사령부를 구축하라-경제재정자문회의 (上) 본문듣기

작성시간

- 기사입력 2017년03월02일 17시10분

- 최종수정 2017년04월27일 15시53분

관련링크

본문

버블 붕괴 후 ‘잃어버린 25년’ 중에 딱 한번 일본경제가 빛을 발한 때가 있었다. 거센 당내 저항을 극복하고 5년 5개월의 총체적 구조개혁으로 일본을 다시 일어서게 한 고이즈미 내각(2001~2006년) 때가 바로 그 때였다. 저성장의 늪에서 헤어나지 못한 채 개혁 리더십의 위기를 맞고 있는 한국의 장래를 자기에게 맡겨달라는 잠룡들에게, 고이즈미가 편지로 전하는 충언을 한번 들어보자.

|

<편지 11> 개혁총사령부를 구축하라-경제재정자문회의 (上)

집권 5년 반 동안 나는 그 전의 어느 총리도 엄두도 낼 수 없는 고강도의 총체적 개혁을 추진했다고 자부한다. 그 개혁추진 체계의 정점에 경제재정자문회의(經濟財政諮問會議, 줄여서 ‘자문회의’)가 있었다. 자문회의는 이름 그대로 자문회의였다. 거시경제 운용, 재정과 예산편성 등 국가경제에 관한 중요한 정책을 조사심의 하는 장(場)이었을 뿐이다. 자문회의는 여느 정부위원회처럼 단순한 심의회로 출범했다. 그러나 나의 리더십 아래, 나의 두터운 믿음의 기반 위에, 경기대책, 부실채권정리와 금융구조조정, 감세와 정부지출 감축, 예산편성 프로세스 개혁, 세출세입 일체개혁, 연금 및 의료 등 사회보장제도 개혁, 지방재정개혁 등, 2차 대전 후 일본에서 가장 급진적인 경제 및 행·재정 개혁을 기획·입안·추진하는, 국가 최고의결기관으로 거듭났다. 자문회의는 ‘고이즈미 개혁의 총사령부’였다.

자문기구는 정권의 철새가 아니다

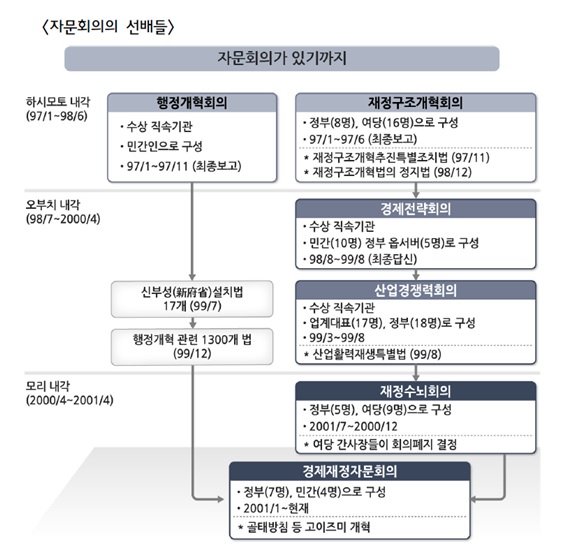

90년대 후반 행정개혁으로 내각부에 자문회의가 만들어 지기 전에도, 총리실이 조직하고 관리한 자문기구나 심의회들은 많았다. 행정개혁을 추진한 하시모토 橋本龍太郎 내각 이후만 따져도, 총리마다 각 2 개씩의 자문기구를 두어 주관해 왔다. 버블 붕괴나 정치적 혼란으로 경제가 심각한 불황이나 위기에 빠질 때마다 국가경쟁력·산업경쟁력·재정개혁 등 국가과제나 현안에 관해 총리 직속으로 자문이나 심의를 위한 기구 또는 위원회들이 난립했다.

총리가 주도 관리했던 심의회의 중에 가장 대표적인 것이 하시모토 총리의 행정개혁회의와 재정구조개혁회의였다. 당시는 95년 11월에 대장 대신이 재정위기 선언을 했을 정도로 심각한 상황이었다. 96년 10월 총선으로 재집권한 하시모토가 97년 1월 21일 소집한 재정구조개혁회의는 그야말로 일본 정치를 좌지우지하는 거물급 인사들을 다 초빙해 만든 자문회의였다. 내각으로부터는 총리와 더불어 대장성, 관방, 경제기획청, 총무청 대신들이 다 나왔고, 당으로부터는 나카소네(中曽根康弘), 미야자와(宮澤喜一), 다케시타(竹下登) 등 생존해 있는 모든 전(前) 총리들, 연립여당(자민당, 사민당, 신당 사키가케)의 정조회장과 간사장이 참여했다. 말 그대로 ‘머리의 머리’ ‘권력의 권력’이 다 모인 이 회의에서의 합의와 결정은, 바로 당정일체의 정권의 결정으로 이어지게 되어 있었다.

이들 거물 정치인의 지지를 등에 업고, 97년 3월 중순 하시모토 내각은 ‘재정구조개혁 5원칙’을 밝혔고, 6월에는 재정구조개혁회의가 ‘재정구조개혁의 추진방안’이라는 최종보고를 채택했다. 그것으로 그 자문회의의 역할은 종료되었다. 그 해 11월에 ‘재정구조개혁추진특별조치법’이 임시국회를 통과했지만, 경기의 급격한 악화로 제대로 시행 되기도 전에 사문화되고 말았다.

이 같이 종래의 심의 및 자문기구는 총리가 어떤 정책이념이나 구상을 정책으로 실현시키기 위해 만들어진 것이 아니었다는 점에서 한계를 안고 있었다. 그들은 대부분, 경제위기를 맞아 총리 혼자 책임을 지고 대응 방안을 마련하기에 부담스러울 때에, 그 정책결정의 책임과 부담을 분담하기 위해 만들어졌다. 그래서 위기상황이 종결 되거나 또는 경제현안이 위원회가 결정한 정책수단만으로 위기가 해소될 수 없음이 판명이 날 때면 유야무야 되어버리기 일쑤였다.

개혁적 민간과 책임 있는 관료가 자리를 같이 해야

하시모토 내각에 이어 98년 7월말에 출범한 오부치 小渕恵三 내각도 총리 직속으로 두 개의 자문기구를 두었다. 그 첫 번째인 8월 경제전략회의는 ‘경제의 위기적 상황을 극복하기 위해서는, 가급적이면 빨리 직면한 문제들을 해결’하기 위해 만든 것이었다.

경제전략회의는 여느 수상직속회의와는 달리 위원 전체가 민간 전문가와 업계 대표 10명으로만 구성되는 등 위원회 구성 단계부터 일을 그르치고 있었다. 민간인을 통해 민의를 반영하고, 현장의 목소리를 듣자는 취지는 고매하였으나, 그들은 추진해야 할 정책이 무엇이어야 하는지에 대한 의욕만 있을 뿐, 그 정책들을 어떻게 구체적으로 추진해야 하는지에 대한 지식이나 경험 또는 노하우가 없었다.

민간인만으로 구성된 경제전략회의가 가진 더 큰 문제는, 정책을 입안하고 추진해야 할 각료들을 정규 심의위원이 아닌 관찰자로 참여시킨 점이었다. 재정과 관련해 가장 큰 역할을 해야 할 미야자야 대장성 대신은 처음 회의에 얼굴을 비친 후, 그 후에는 한 번도 (총리가 참석해 질문하고 메모까지 하는) 이 회의에 참석하지 않았다. 그가 보기에 경제전략회의는 회의의 멤버 구성, 논의되는 정책과제, 정책의 실현성 내지 구체성 등 여러 면에서 시간낭비였기 때문이었다.

대형 자문기구는 지양해야

민간인으로만 구성된 회의의 무위(無爲)성에 대한 반성 때문인지, 오부치 총리는 99년 3월말에 총리 직속기관으로 ‘산업경쟁력회의’를 만들었다. (한국의 국가경쟁력 대통령 자문회의가 연상되지 않는가?!) 여기서도 문제는 의원 구성이었다. 산업경쟁력회의에는, 민간으로부터는 게이단렌(經團聯) 회장, 닛케이렌(日經聯) 회장, 경제동우회장을 위시해 재계인사 17명이 참석했고, 정부 측으로부터는 총리, 관방대신, 대장대신, 경제산업대신 등 18명으로 사실상 내각이 총동원되었다.

당시의 어려운 경제·재정 상황 아래서는 당연한 위원 구성이었는지 모르지만, 35명 대형 회의로부터 추구하는바 정책의 일관성 또는 구조개혁에 대한 의견 결집을 기대할 수 없었다. 게다가 그 회의에는 개혁 논의를 주도할 학계 전문가가 빠져 있었다. 결국 그 회의는 업계의 ‘소원 수리(訴願受理)’를 받는 곳으로 흘러갈 수 밖에 없었다. 그들이 제시하는 정책대안들은 대부분 개별 부문의 이해에 직결되는 것이었고, ‘정부가 우리 부문을 위해 OO를 해 주기 바란다’는 식으로 관련부처의 권한(확대)으로 이어지는 것이었다. 정·관·업간의 소위 ‘철의 삼각형’ 먹이사슬을 강화하는 방향에서 제안될 수밖에 없었던 것이다.

이들 자문회의가 가진 또 다른 태생적 한계는 ‘법적 기구가 아닌 민간의 자문 내지 심의 조직’이라는 데서 연유한다. 그 회의에서 도출된 합의나 토론 결과에 정부가 법이나 제도 또는 관행에 의해 묶이지 않기 때문에, 기껏해야 자문기구의 제안 중에 관련 부처의 입맛에 맞는 것만 취사선택 되는 것이 기대할 수 있는 최선의 결과였다.

정부 자문기구 대부분이 정책현안을 담당하는 부처에서 설립한다는 것도 문제를 안고 있었다. 자문기구부터, 부처가 바라는 정책 방향에 맞는, 부처나 관련 업계로 편향된 민간 전문가로 구성하게 되고, 의제 설정이나 관련자료 또는 회의 안건도 부처의 조직이익과 부합하는 방향에서 마련하게 되기 때문이다. 부처가 설립하는 자문기구는 개혁적인 결말을 기대할 수 없는 것이다.

하시모토 행정개혁의 자문회의는 ‘태생이 좋은 고아’

과거의 자문회의나 심의위원회 등을 운영해 본 경험에 비추어 볼 때, 그 자문기구가 효율적인 정책수립 등 기대하는 결과를 도출해 낼 수 있게 하기 위해서는,

첫째, 정책 수립과 추진 그리고 최종 집행까지의 全 과정을 책임지게 되는 총리가 자문회의를 직접 챙겨야 하고,

둘째, 특정부문의 이해에 치우치지 않는, 개혁적인 민간위원이 논의를 주도하도록 해야하며, 인물로 구성되어야 하며,

셋째, 각료 등 책임 있는 관료를 참여시킴으로써 관민의 의견교환과 합의의 장이 되도록 유도함과 동시에 회의 결과의 집행력을 높여야 하고,

넷째, 임시(ad hoc)위원회가 아니고 제도적으로 영속성이 담보되어야 하며,

다섯째, 자문회의는 회의에서 논의되는 특정 정책 사안에 대해 ‘최종 발언자(The Last Speaker)’로 자리매김 되어야 한다.

이런 ‘교훈’들을 감안하여, 하시모토 행정개혁이 내각부 안에 설치키로 한 자문회의는 다음과 같이 만들어졌다.

첫째, 총리가 경제재정자문회의의 의장은 맡게 했다. 그래서 처음 회의에서 기대하는 큰 줄기부터 정책추진의 마무리까지 총리가 주도하고 책임을 지는 체제이다. 그만큼 경제·재정정책에 관한 의사결정이 빨라지고, 일관성을 가지게 되며, 그 회의에서의 결정이 국회나 내각에서 무게를 갖게 되었다.

둘째, 회의 진행에 도움이 될 수 있는, 자격과 경륜을 갖춘 사람들만으로 위원 구성을 최소화했다. 의장을 제외하고 의원을 10인 이내로 한정해 구성하고, 그 중 10분의 4 이상을 민간위원(이들의 공식 명칭은 ‘식자위원(識者委員)’)으로 채우도록 했다. 자문회의는 森 모리 내각에서 출범한 이래 민간위원은 늘 4명으로 해왔다.

정부 측으로부터는 관방장관과 (자문회의를 관장하는) ‘경제재정정책 담당특명대신’은 법률상 고정 멤버이고, 그 밖의 대신은 내각총리대신이 지정하는 자가 된다. 모리 총리는 총무대신, 재무대신, 경제산업대신을 지정했고, 그 관행은 나의 내각 때도 이어졌다. 그 밖의 대신에 관해서는, 필요에 따라, 의안을 한정해서 임시의원으로서 참가시키는 것이 관행이다.

민간위원이 상당한 비중을 차지하게 함으로써, 부처의 각료가 아닌 민간위원이 의제설정, 논의 등 의사결정의 모든 과정을 주도할 수 있는 여건을 만들고자 했다. 또 회의 원안을 (내각부의) 사무국이 아닌 자문회의가 작성하도록 함으로써, 자문회의의 논의 결과가 정책으로 추진되는 과정에서 관료에 의해 유명무실화 되거나 또는 왜곡되지 않도록 제도를 만들어 두었다.

셋째, 자문회의는 법적 기관이다. 따라서 그 회의의 조직과 기능의 영속성이 제도적으로 담보되어, 관료들이 ‘일단 이 개혁의 소나기만 피해가면 된다’는 의식을 가지지 못하도록 했다. 그리고 자문회의의 결정이 법적 구속력을 가져, 자문회의가 결정한 사안 중에 중요한 것은 각의결정으로 이어지도록 하는 법적 장치도 마련했다.

이 정도면 관저주도 체제를 구축하는 데에 가장 중요한 필요조건(necessary conditions)은 갖춘 셈이다. 그러나 제도적 장치만으로는 자문회의가 관저주도의 핵심적 기제로 정착된다는 보장은 없다. 무엇보다 관계부처와 국회의 견제 때문이다. 내각부(총리) 외에는 어느 부처도 자문회의가 국가경제에 관해 특정 권능을 가진 기관이 되는 것을 원치 않았다. 심지어, 내각부 안에서조차 자문회의를 부담스럽게 생각하는 일도 있었다. 특히 거시정책과 예산 등 사사건건 자문회의와 업무가 겹치는 대장성(훗날 재무성)이 가장 심한 견제를 했다. ‘자문회의는 태생이 좋은 고아다. 매우 고귀한 집안 태생이지만 누구도 키워주려는 사람이 없었다.’고 말하는 이까지 있을 정도였다.< 淸水眞人(2005) 228쪽.>

자문회의가 명실 공히 총리가 주도하는 최고의 정책기구로서 자리매김하기 위한 그 충분조건(sufficient conditions), 즉 자문회의의 의장인 총리가 한편으로는 자문회의에 절대적 신뢰를 가지고 거기서의 논의와 결정에 최대의 의미를 부여하면서 다른 한편으로는 자문회의에 대한 끊임 없이 비판에 바람막이 역할을 마다 않는 관행이 정착된 것은 내 내각이 들어서고 난 후였다. <ifs POST>

<순서> 왜 지금 개혁의 리더십인가? 제 1부 제대로 된 잠룡라면 제 2부 대권을 잡고 나면 개혁의 무대는 이렇게 꾸며라 제 3부 모두를 개혁에 동참시켜라 제 4부 논란이 많은 개혁과제를 택하라

|

- 기사입력 2017년03월02일 17시10분

- 최종수정 2017년04월27일 15시53분

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.