열려있는 정책플랫폼 |

국가미래연구원은 폭 넓은 주제를 깊은 통찰력으로 다룹니다

※ 여기에 실린 글은 필자 개인의 의견이며 국가미래연구원(IFS)의 공식입장과는 차이가 있을 수 있습니다.

오태광의 바이오 산책 <98> 자율 신경계 (Autonomic Nervous System) 본문듣기

작성시간

- 기사입력 2025년04월08일 17시10분

- 최종수정 2025년03월31일 13시12분

관련링크

본문

인체의 신경계(Nervous system)는 뇌척수와 같은 중추신경계에서 나와 나뭇가지 모양으로 온몸 전체에 분포되어 있다. 피부와 근육 등에 분포한 말초신경은 신체 감각, 근육 자극은 물론 무의식적으로 이루어지는 반사행동에 필요한 모든 정보를 중추신경에서 전달하고, 중추신경은 운동 자극 신호를 몸으로 전달하는 마치 전기가 흐르는 전선과 같은 통로 역할을 한다. 말초신경계는 기능에 따라 인간의 의지로 움직이는 체성 신경계와 인간 의지와 관계없이 자율적으로 작동하는 자율 신경계로 나눈다.

자율 신경계(Autonomic Nervous System)는 우리 신체 중 항상 안정되게 일정하게 유지해야 하는 장기, 심장, 외분비샘, 내분비샘을 통제하여 내외부 환경이 바뀌더라도 안정되게 일정한 항상성을 유지하므로 생명현상의 안정성을 확보하게 한다. 자율(自律)이라는 의미가 대뇌의 직접적인 지배를 받지 않는다고 이해할 수 있지만, 실제로는 신경과 호르몬의 근원인 시상하부와 기타 여러 중추신경의 지배를 받아서 어느 정도는 의식적 조절(생물과학(강신성 외(2006), 아카데미 서적)이 가능하다. 의식적 조절이 잘 이루어지지 않는다는 의미로 불수의 계(Involuntary system)라고 표현하지만, 약 2% 정도의 인간은 자신 의지로 조절할 수 있다고 한다. 일반적인 체성 신경계는 중추신경의 신호에 반응하는 근골계까지 1개의 신경(Neuron)으로 이어져 있지만, 자율 신경계는 중추신경계에서 발원하여 이어진 신경 집합체인 신경절(新經節, Ganglion)로부터 나온다.

자율 신경계는 다시 교감 신경계(Sympathetic nerve system)와 부교감 신경계(Parasympathetic nerve system)으로 구분할 수 있는데, 각기 다른 정반대로 강화하거나 약화하는 조절 기능과 해부학적 특성이 있다. 교감 신경계는 활동량 늘리기 위해 심장박동을 증가시키고, 필요 기관에 혈액량을 많게 하지만, 급하지 않은 소화기관의 혈액은 줄이고 운동할 수 있는 근골격 기관으로 집중시킨다. 이렇게 되면 긴장이 강화하여 마치 100m 단거리 선수가 출발선에서 출발신호를 기다리고 있는 상태와 비슷하게 되어서 싸움(Fight), 도망(Flight), 공포(Fright)에 대응할 신체기능을 준비한다. 이런 이유로 오랜 시간 교감 신경이 작용하면 에너지는 만들지 못하고 긴장된 상태에서 대비하여서 에너지 소비가 많아서 엄청난 피로감을 느낀다. 부교감 신경계는 신체활동을 휴식상태로 만들면서 심장박동을 감소시키고, 운동기관의 혈액을 소화기관과 같은 에너지를 얻는 기관으로 많이 공급하여 미래에 발생할 수 있는 위기에 대응할 에너지를 합성에 집중한다. 결국, 대다수의 장기에서 교감 신경과 부교감 신경은 정반대의 상반 작용(Reciprocal action)하여 외부 자극에 맞추어 해당 신체 기관을 활성 또는 비활성 방향 중 어느 방향으로 이동할 것인지 결정한다.

일반적으로 신체 기관에는 교감 신경과 부교감 신경이 동시에 존재하는데, 혈관 벽의 평활근, 콩팥, 땀샘 등에는 교감 신경만 분포하고, 눈물샘에는 부교감 신경만 분포하고 있다. 어쩌면, 당연한 하다고 생각한다. 혈관 벽을 예로 설명하면, 혈관 벽의 평할 근은 쉬지 않고 빠르게 또는 느리게 계속 움직이어야만 혈액을 통해 세포에 영양분과 산소를 공급하여 에너지를 얻고, 에너지를 얻고 남은 이산화탄소와 폐기물을 처리해야만 생명을 유지할 수 있어서 교감 신경만 필요하다. 만약 혈관 벽이 수축하지 않고 쉰다면 혈액이 흘러가지 않아서 세포에 산소와 영양분을 공급하지 못하게 되면 결국 세포는 죽게 되기 때문에 부교감 신경의 역할은 필요가 없어서 존재하지 않는다. 대부분, 인체 기관의 경우는 교감 신경이 먼저 활성화하고, 부교감 신경이 억제하여 항상성을 유지하지만, 생식기와 같은 일부 기관은 예외적으로 부교감 신경이 먼저 발기(勃起, Erection)를 촉진/유지하고 나중에 교감 신경이 작동하여 사정(射精, Ejaculation)하는데, 같은 목적으로 동일 방향으로 작동하므로 상반 반응이 아닌 상승작용(Synergic action)을 한다. 자율 신경계가 기능이상이 생기면, 해당 부위에 질병이 있는 게 아닌데도 호흡, 소화, 비뇨기 및 생식기관의 기능이 모두 영향을 받을 수 있으며, 땀이 나오지 않는 무 한증, 심혈관 수축 기능이상으로 기립성저혈압, 성 기능이상으로 요실금, 발기부전, 발기유지 무력증, 배변 기능이상, 모발 및 혈관 운동 반응 소실, 동공이상 등의 여러 가지 심각한 증상이 발생하게 된다. 자율 신경계가 이상증 발병 원인은 과로, 교대 직업 등의 과도한 스트레스에서 많이 발생하고 있어서, 스트레스의 원인을 제거하면 몇 개월 내에 회복되기도 한다.

신경의 전달 경로 구심성 경로와 원심성 경로

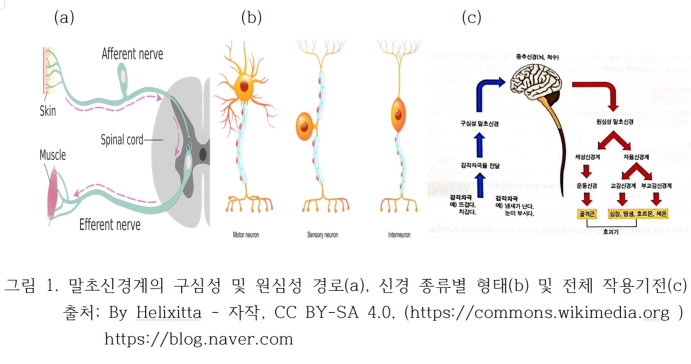

신경은 중추신경계(Central Nervous System; CNS)에서 말초신경계(Peripheral Nervous System; PNS) 간에 상호 전기신호가 전달되면서 생명 활동한다. 중추신경계는 머리뼈(Skull)에 싸여있는 뇌(Brain)과 척수(Spinal Cord)를 포함하는 신경계이고, 말초신경계는 뇌에서 뻗어 나온 좌우 12쌍의 뇌 신경(Cranial Nerve), 척수에서 뻗어져 나온 좌우 31쌍의 척수신경(Spinal Nerve)으로 구성되어 있다. 중추신경계와 중추신경계에서 나와 온몸에 나뭇가지 모양으로 분포하는 말초신경계는 주로 동물의 행동을 제어하고 있다. 말초신경계의 주된 역할은 외부 기관과 중추신경계를 연결하여 신호를 전달하는 역할로 그림 1(a)에 보는 바와 같이 외부 환경변화로 일어나는 “자극”을 감지한 신호를 감각신경으로 중추신경계로 전달하거나, 중추신경계에서 자극에 대해서 반응하는 정보를 결정하여 운동기관에 “반응”하도록 기관에 신호정보를 전달한다. 피부, 관절 등의 감각신경처럼 말단 운동기관에서 중추신경으로 감각 신호가 전달되는 경로를 구심성 경로(Afferent nerve pathway, 들 신경 경로) 라고 하고, 반대로 대뇌에서 감각신경을 분석하여 반응하기 위해서 근육이나 피부를 움직이는 운동신경으로 정보를 전달하는 경로를 원심성 경로(Efferent nerve pathway, 날 신경 경로)라고 한다. 여기서, “들 신경”은 “뇌를 중심으로 뇌로 (arrive 도착과 ferre 나르다, 합성어 affer) 들어간다.”라는 의미이고, 구심성 경로인 “날 신경”은 “뇌에서 정보가 나간다(ex ~에서 와 ferre 나르다, 합성어 effere)” 란 뜻이 있다.

피부 및 근육에서 가는 구심성 경로의 감각신경은 그림 1(b)의 2번째 형태이고 중추신경에서 피부로 가는 원심성 경로의 운동신경 그림 1. (b) 첫 번째 형태로 연결되어 있어서 전체는 그림 1.(a) 와 (c) 에서도 볼 수 있다. 온도 자극이나 냄새 등 감각자극을 받으면, 그림 1.(c) 와 같이 구심성 말초신경(파란색)이 중추신경이 척수, 뇌로 전달하면 뇌에서 판단하고 다시, 뇌에서는 원심성 말초신경(빨간색)에 전달되면 골격근과 같이 인간이 의도대로 움직이는 근육운동은 체성 신경계(Somatic nervous system)를 사용하여 작동되지만, 체온, 심장, 땀샘, 호르몬 등과 같이 인간 의지로 움직이지 못하는 경우는 자율 신경계(Autonomic nervous system)가 작동한다. 또한 자율 신경계는 교감 신경과 부교감 신경으로 나눌 수 있고, 교감 신경은 인체를 공격적으로 활성화하여 에너지를 소비하면서 위협에 대처하기 위해 긴장 상태로 만들고, 반대로 부교감 신경은 긴장을 풀고 휴식을 상태로 에너지를 생산하면서 교감 신경의 작용을 약화할 필요가 있으면 조절하여 인체 내는 안전하게 항상성을 유지할 수 있게 된다. 말초신경계 중 자율 신경계는 운동과는 관계없이 심장, 신장, 내장 등 인간의 의지와 상관없이 스스로 움직이는 불수의근육에 분포하는 신경이다.

자율 신경계는 혈관 근처에 분포하여 혈액으로 전달되는 내분비계(Endocrine system)의 호르몬(Hormone)과 함께 통합 조절하여 인체에 가장 중요한 호흡, 순환, 소화, 체온, 혈중 수분 등의 항상성(恒常性, Homeostasis)을 유지하여서 인체 활동을 주도하는 생체 기관계(Organ system)를 안정되게 유지할 수 있다. 교감 신경과 부교감 신경은 상반된 작용을 하지만, 작용하는 기관에 함께 분포되어 있어서 효율적인 길항작용으로 조절한다.

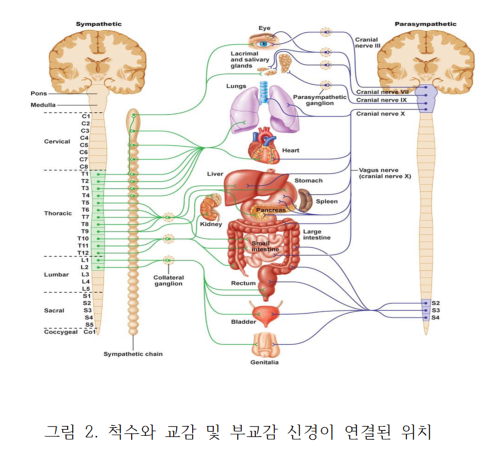

시상하부(Hypothalamus)는 2개의 시상(Thalamus) 사이 아래와 뇌간 위 사이에 위치하여 자율 신경계를 총괄하고, 대사 과정 및 신경호르몬을 합성하는 중요한 역할을 한다. 체성 신경계와 마찬가지로 구심성 신경으로 보내져 온 정보를 중추인 시상하부에서 처리하고, 원심성 신경에 의해 내장에 있는 여러 장기기관에서 호르몬 생산을 조절하여 인체 대사를 원활하게 한다. 교감 신경은 그림 2에서 보는 바와 같이 척수의 중간 부분(T1∽T12, L1, L2)의 14개의 척수에서 나와서, 척수의 양쪽에 염주 알 모양으로 늘어선 3개의 교감 신경절에서 다른 뉴런으로 교대되어 여러 내장 기관에 분포하고 있다. 부교감 신경은 중뇌(뇌 교(Pons)와 연수(Modulla) 및 척수의 꼬리 부분(S2, S3, S4))에서 나와 각 내장 기관에 분포하는데, 중뇌에서 나오는 동안 신경, 연수에서 나오는 안면·설하·미주 신경 및 척수에서 나오는 선수 신경으로 구성되어 있다. 자율신경은 2개의 신경 섬유, 신경절(Gangllon)을 중심으로 절전 섬유(신경절 앞쪽 뉴런)과 절후 섬유(신경절 뒤쪽 뉴런)로 되어 있는데, 이 신경의 말단에서는 화학 물질이 분비되어 흥분을 전달한다. 교감 신경의 절전 섬유 말단에서는아세틸콜린이, 절후 섬유 말단에서는 노르에피네프린이 분비되고, 부교감 신경의 절전, 절후 섬유의 끝에서는 아세틸콜린이 분비되어 자극의 전달에 관여한다.

교감과 부교감 신경계

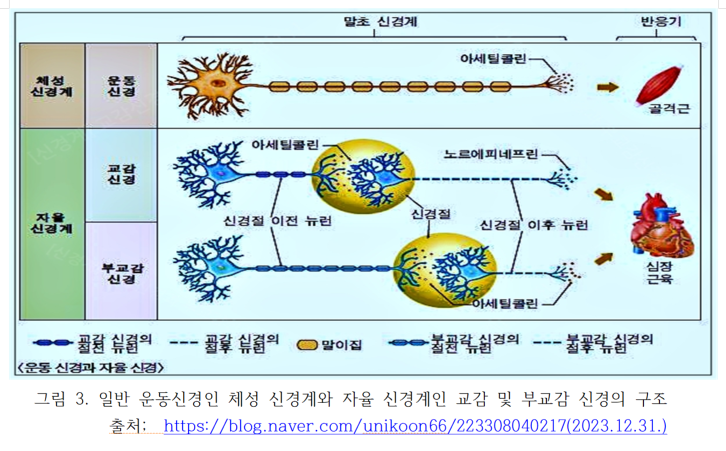

감각신경과 운동신경처럼 인간의 의지에 따라 작동하여 인간 자신의 의지와 관계없이 자율적으로 움직이는 자율 신경계(Autonomic nervous system)는 뇌를 통해 인간이 의식적으로 명령을 하지 않아도 우리 몸이 스스로 알아서 자율적으로 조절하는 신경계이다. 자율 신경계도 교감 신경과 부교감 신경으로 이루어져 있고 그림 3. 에 보는 바와 같이 신체에 있는 체성 신경계와 자율 신경계의 교감과 부교감 신경을 비교하여 보면, 체성 신경계인 운동신경은 단순하게 축삭 말단이 골격근에 아세틸콜린을 분비하여 신호를 전달하는데, 자율 신경계는 신호 전달하는 신경의 축삭 말기와 신호를 전달받는 신경의 세포 세포체는 복잡하게 뒤엉키어 있는 신경절이 있다. 또한, 교감 신경은 신경절 이전은 축삭이 짧고, 이후의 축삭은 길이가 약 20배 이상 길어서 신호 확대가 쉽고 신호전달 호르몬도 신경절 이전은 아세틸콜린 이후는 노르에피에피린을 사용하여 에너지 소비가 크다. 부교감 신경은 반대로 신경절 이전은 약간 길고 신경절 이후는 짧고, 신경전달 호르몬도 신경절 전후 모두 아세틸콜린을 사용하여서 에너지 소모를 줄이고 신호를 축소하기 쉽다. 교감 신경은 급작스럽고 빠르게 부교감 신경은 느리게 작용하여 자율신경이 작용하는 순환, 호흡, 호르몬 분비, 소화 등 생명 유지의 필수적 기능을 조절할 수 있다.

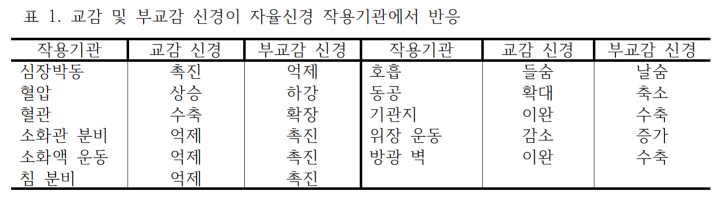

자율 신경계의 교감과 부교감 신경은 자율적으로 작용하는 기관에 상반된 역할을 하여 너무 강하면 약하게, 약하면 강하게 조절하여 항상성을 유지한다. 몇 가지 교감 및 부교감 신경의 작용을 비교는 표 1과 같이 상반적 반응하게 된다. 즉, 교감 신경과 부교감 신경은 한쪽이 활성화되면 다른 반대쪽은 위축되어 생체 내에서 반대작용을 하는 길항작용(Antagonistic action) 하는 것을 알 수 있다. 인간의 의지와 관계없이 작용하는 자율 신경계의 교감 신경이 과도한 경우 작용제(Agonist) 반대 역할을 하는 부교감 신경이 대항 체(Antagonist)로 작용하여 생체 내에서 스스로 조절하는 방법은 길항작용을 한다.

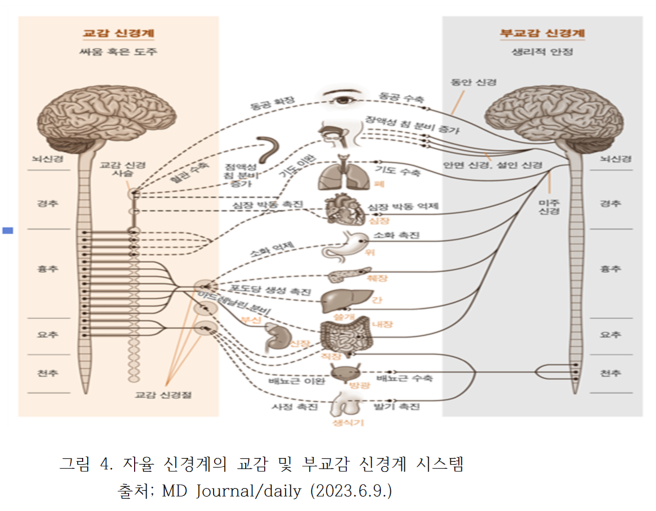

척추는 7개의 경추(목등뼈, Carvical), 12개의 흉추(등뼈, Thoracic)), 5개의 요추(허리뼈, Lumbar), 5개의 천추(엉치뼈, Sacral)와 꼬리뼈(Coccyx)로 구성되어 있다. 자율 신경계인 교감 신경과 부교감 신경이 중추신경계와 연결되는 부위와 기능은 그림 4. 와 같이 주로, 교감 신경은 꼬리뼈를 제외한 경추에서 천추에 존재하는 척수에 연결되어 있고, 부교감 신경은 주로 등뼈에 있는 미주 신경의 말단 천추를 통하여 직장, 배뇨근, 생식기에 연결되지만, 뇌 신경(Cranlal)에 연결되어서 동공, 안면, 설인, 이 조절하고 연수(Medulla)에는 기도, 폐, 심장, 위, 췌장, 간, 내장을 조절하고 있다.

교감 신경은 위기 또는 심각한 상황에서 즉각적으로 돕기 위해서 심장박동은 빨라지고, 혈압이 올라서 혈액이 빨리 돌면서 산소와 영양소를 근육에 공급하여 에너지를 많이 생산할 뿐만 아니라 긴요하지 않은 소화 기능(소화관, 소화액 및 침 분비)은 멈추고, 산소를 공급받기 위해 들숨에 집중하는데, 긴급상황을 해결하기 위해서 에너지를 만들어 긴급상황을 해결하는데 동원하고, 혹시, 계속 일어날 수 있는 위급상황을 감지하기 위해서 동공을 크게 확대하여 주변을 감시한다. 이런 이유로 그림 4에 보는 바와 같이 흉추와 요추로 교감 신경 사슬에 연결되어서 작동하면 빠른 반응으로 “투쟁이나 도주(Fight or Flight)”가 가능하다. 반대로 부교감 신경은 몸에 긴장을 늦추고, 에너지를 모으는 소화 활동을 높이면서 심장박동과 혈압을 낮추고 혈관을 확장하여 피가 천천히 돌게하고, 산소흡입보다는 이산화탄소 배출을 증가시키기 위해서 날숨에 중심을 두고 몸 전체를 이완하여 휴식을 취하여 몸을 회복하고 재충전하는 시간을 만든다. 부교감 신경은 그림 4와 같이 주로 뇌 신경과 연수와 척추의 말단에 연결되어서 생리적으로 안정을 취할 수 있게 하였다. 특이한 것은 남성생식기의 발기 촉진은 천추의 부교감 신경이 하고 사정(고환) 촉진은 교감 신경이 작용하는데, 여성의 경우는 자궁수축은 부교감 신경이 하고 이완은 교감 신경이 한다. 방광수축, 직장에서 대변 배출은 부교감 신경에서 작동하는데 척추에 가장 말단 천추에서 조절하고, 배뇨기 이완이나 사정 촉진은 요추와 연결된 교감 신경절에서 조절하고 있다. 그러나 위급상황을 넘기고 나면 교감 신경이 긴장한 상태로 에너지를 많이 소모하여 온몸이 나른하게 하지만, 부교감 신경이 작동하여 긴장이 풀리면 깊은 잠이 들어서 깊은 휴식단계를 유도한다.

맺는말

자율 신경계는 우리 몸에 작동하는 오감, 심장, 폐, 위, 췌장, 간장, 신장 소장, 대장 등의 중요한 생리기능을 고맙게도 우리가 쉬고 있는 동안도 안전하게 조절하는 기능이지만, 몸의 주인인 우리도 모르게 조절하고 있다는 점에서 불안한 마음도 있다. 복잡다단한 신경계, 내분비계, 소화계, 생식계 모두 자율 신경계가 조절하기 때문에 자율 신경계 중 교감 신경과 부교감 신경의 특성을 잘 이해하여 효율적으로 대처하면 건강한 삶을 사는데, 큰 도움이 될 것으로 생각한다. 하지만, 장기적으로 자율 신경계 이상이 발생하여 만성이 되면 일상생활이 어려울 정도의 우울증이 발생하기도 한다. 특별한 약이 없지만, 신경안정제가 호전되기도 하지만, 근본적인 원인인 스트레스 해소가 중요하다. 그 외에 자율신경성 다발신경병증, 보툴리누스 중독(botulism), 길랑-바레증후군(Guillain-Barre syndrome), 만성 염증성 탈 수초 다발 신경근병증, 당뇨,아밀로이드증(Amyloidosis), 말초 신경병증, 포르피린증, 파킨슨병 등이 발병했을 때도 자율신경 실조증 증세가 나타나는데 이때는 자율신경 자체가 이상이 생겨서 발병하는 질병이라고 생각하기보다는 질병이 발생하여 증세가 발현되는 경우로 생각한다. 신체/정신적 스트레스를 해결해야 하는 것도 매우 중요하지만, 생활 습관, 식사, 환경에 의한 스트레스도 중요하기 때문에 스트레스의 원인을 밝혀서 올바른 생활 습관 등을 구축하는 것이 자율 신경계를 정상화하는 데 매우 중요하다.

<ifsPOST>

- 기사입력 2025년04월08일 17시10분

- 최종수정 2025년03월31일 13시12분

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.