열려있는 정책플랫폼 |

국가미래연구원은 폭 넓은 주제를 깊은 통찰력으로 다룹니다

※ 여기에 실린 글은 필자 개인의 의견이며 국가미래연구원(IFS)의 공식입장과는 차이가 있을 수 있습니다.

관련링크

본문

지난회의 캐릭터 플랫폼을 활용해 도시브랜딩을 알아본 것처럼. 이번에는 빌딩 공사판 가림판 플랫폼을 활용한 새로운 도시 브랜딩을 한 번 상상해보자.

가장 비싸고 거대한 거리 미술 전시관을 강남구에 만들어 보자

서울 강남구는 대한민국 경제, 금융, 소비, 문화의 중심지 이자 가장 부유한 경제 문화 소비의 동력이다. 전 세계 어떤 도시 지역과 견주어도 뒤지지 않는 수준의 소비 인프라와 문화시설, 고급 백화점과 갤러리, 박물관이 즐비하고, 한국의 미술 투자와 예술 소비의 최전선이기도 하다. 매년 코엑스에서 열리는 Kiaf(Korea International Art Fair)에서는 글로벌 콜렉터와 갤러리스트들이 구름떼처럼 모여 한국 현대미술의 흐름을 주도하는 작가들과 신진 예술가들의 작품이 소개된다. 전시장은 항상 경쟁으로 뜨겁고, 화려한 조명과 치밀하게 기획된 전시 무대위에 선별된 작가들이 비즈니스의 향연이 펼쳐진다.

그러나 이 화려함의 반대편에는 늘 묻혀 있는 이들이 있다. 이름이 알려지지 않은 수많은 신진 작가들, 가능성은 충분하지만 기회를 얻지 못한 청년 예술가들이 수없이 많이 있다. 이들은 KIAF나 주요 갤러리에 접근할 방법조차 모르며, 아예 출품 자격조차 갖추지 못한 채 잊혀져 간다. 하지만 그들 중에는 정말 입을 다물지 못할 정도로 훌륭한 작품을 표현하는 예술가들이 많이 있다. 정말 아까운 국가의 인재들이자 세계에서도 통할 수 있는 숨은 보물들이다. 단지 그들은 "발굴되지 않았을 뿐"이다.

강남구는 도시 브랜딩 측면에서 다양한 가능성을 품고 있는 지역이다. 과거 강남구청이 주최한 건설현장 가림막 디자인 공모전에 심사위원으로 참여한 적이 있다. 당시 청소년을 대상으로 진행된 이 공모전에는 총상금 500만 원 규모였지만, 100점도 채 되지 않는 응모작이 접수되었고, 작품 수준 역시 아쉬움이 매우 컸었다. 심사 과정에서 구청 측은 참가 대상을 청년 및 일반인으로 확대하고, 상금을 상향 조정하는 방안을 논의하고 있었으나, 필자는 단순한 조건 조정보다는 발상의 전환이 필요하다는 의견을 제시했다.

문제는 참여층이 아니라, 행정이 먼저 '그 작가들의 플랫폼'이 되어보자고, 관점 전환이 필요하다는 제안을 한 적이 있었다.

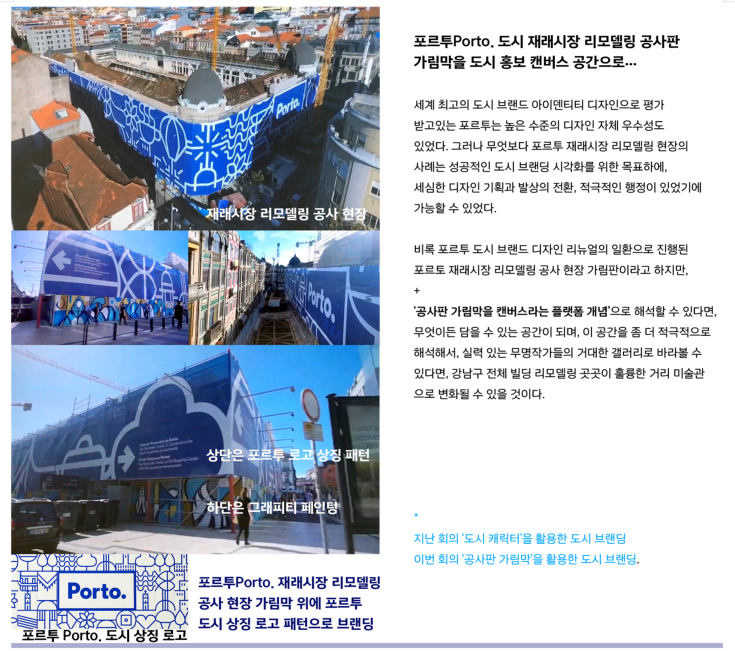

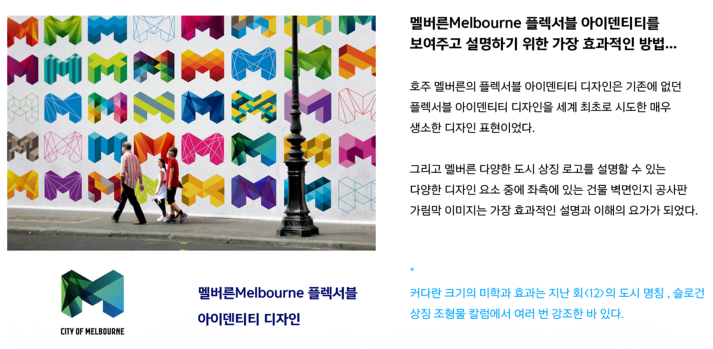

필자가 이 아이디어를 구체화하게 된 데는 미국의 AOL 홈페이지 디자인, 포르투갈 포르투(Porto)와 호주 멜버른(Melbourne)의 플렉서블 아이덴티티 디자인 사례에서 영감을 받았기 때문이다. 특히 포르투의 재래시장 리모델링에서는 건물 사방 전체를 가림판으로 가리고 그 위에 포루트의 새로운 로고 아이덴티티 디자인 패턴으로 꾸몄다. 이는 시민과 관광객의 신선한 반응을 끌어내며 포르투를 살아 있는 미디어 활력소로 전 세계에 소개하는 계기로 만들었었다.

이제 다시 강남으로 돌아가 보자. 도심 곳곳, 특히 역세권 대로변은 공사현장으로 가림막 천국이다. 강남 한복판, 건축이 끝날 때까지 수개월, 길게는 수년간 설치되는 그 거대한 가림막은 지금 어떤 메시지를 담고 있는가? 대부분은 어설픈 패턴이나 임시방편의 문구, 이름 모를 풍경화, 무의미한 디자인이다. 이런 요소들은 오히려 그 현장이나 강남구 나아가 서울 도시 전체의 품격을 떨어뜨리는 요소로 기능하는 경우도 많다. 이제 발상을 바꿔 보자.

이 가림판을 ‘세계에서 가장 넓은 거리 미술관’으로 탈바꿈시켜 보자. 갤러리와 미술관의 벽이 아닌, 강남의 거리 위에 펼쳐진 초대형 캔버스로 활용하는 것이다. 잠재력 있고 실력 넘치는 작가들의 작품을 이 공간에 전시하는 것이다. 행정이 주도하고 작가와 시민이 참여하는 공공미술 플랫폼으로 꾸며 보면 어떨까?

이것은 단순한 전시를 넘어설 수 있다. 사회적 메시지를 담고, 문화소외계층과 예술의 접점을 넓히며, 도시의 일상을 감성적으로 치유하는 도구가 될 수 있다. 지저분한 공사장 옆을 지나며 스트레스를 받던 시민들이, 잠시 멈춰 서서 작품을 행복하게 감상하며 미소를 짓는 순간이 매일 쌓이면 그것이 바로 도시의 정체성이 될 수 있다. 아니 이것이야 말로 도시가 시민에게 해야할 당연한 의무 아닐까?

또한, 갤러리에 가지 않아도 예술을 접할 수 있다는 점에서 이것은 정치인들이 좋아하는 예술 분야의 복지이자 민주화가 아닐까? 수많은 시민과 관광객들이 매일 걷는 길 위에, 수많은 차에서 바라보며 도로 건너편에 전시되는 작품들은, 작가에게는 무엇보다 강력한 노출 기회이며, 행정에게는 도시 이미지 제고와 예술 산업 진흥의 전략적 수단이 될 수 있지 않을까?

더 나아가, 강남에서 시범 운영된 이 시스템을 법제화하여, 서울 전역 나아가 전국으로 확대해 나간다면 어떨까? 건축 비용의 일정 비율(예: 1%)을 공공미술에 의무적으로 할당하듯, 공사 가림막 디자인에도 일정 비율의 공공예술 작품을 의무화하는 조례를 도입해 보면 어떨까? 이를 통해 도시 전체가 하나의 커다란 예술 전시장이 되고, 작가들의 경제적 기반도 마련해 볼 수 있다면 이것이 바로 윈윈, 일거양득의 가장 쉬운 정의가 될 것이다. 건물이 완공되면 자연스럽게 철거되는 가림판 캔버스는 애초부터 실패라는 위험한 단어가 존재하지 않는 꿀 같은 아이디어 아닌가?

예술은 치료다. 도시의 소음과 혼란을 시각적 감성으로 얼마든지 중화시킬 수 있다. 디자인은 도시의 표정을 바꾼다. 한 번의 행정이 수많은 무명 작가를 유명하게 할 수 있고, 그들을 살리고, 결국 수많은 시민을 웃게 만들 수 있다.

앤디 워홀의 유명한 기본 철학이 있다. “먼저 유명해져라, 그러면 당신이 뭘 해도 사람들은 열광할 것이다.” 무명 작가들에게 그 ‘유명해질 기회’를 행정이 줄 수 있다면, 그것이 진짜 문화행정이며 디자인 정책이 될 것이다.

이제 공공디자인도 보다 전략적이고 감성적으로 접근해야 할 시점이다. 행정은 틀을 제공하고, 작가는 감각을 더하며, 시민은 일상 속에서 이를 누리는 선순환 구조. 이것이 진정한 디자인 도시 강남구, 서울, 나아가 대한민국이 나아갈 공공디자인의 새로운 패러다임이 될 것이다. ‘과감한 실행이 확실한 답’이다.

<ifsPOST>

- 기사입력 2025년04월16일 17시10분

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.