열려있는 정책플랫폼 |

국가미래연구원은 폭 넓은 주제를 깊은 통찰력으로 다룹니다

※ 여기에 실린 글은 필자 개인의 의견이며 국가미래연구원(IFS)의 공식입장과는 차이가 있을 수 있습니다.

관련링크

본문

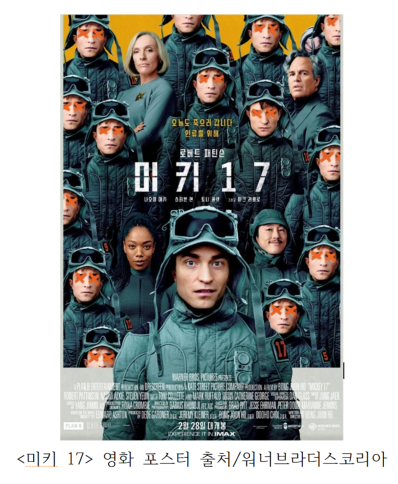

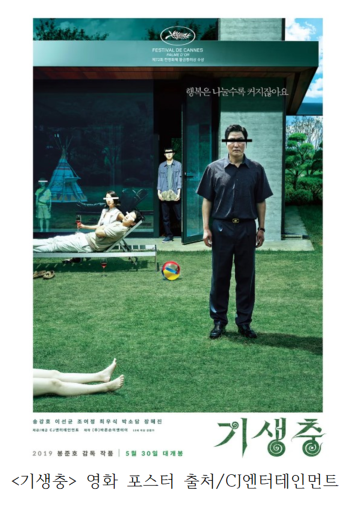

얼마 전, 영화 <미키 17>가 극장에서 막을 내렸다. 봉준호 감독은 영화를 통해 말한다. “오늘도 죽으러 갑니다. 인류를 위해 / HE'S DYING TO SAVE MANKIND” 그동안 보여주었던 봉준호 감독의 감성과 다른 이면이 보인다. 그래서인지 많은 평론가는 그동안의 평가보다 낮은 평점을 주고 있다. 하지만 그의 예술적 천재성을 부인하지 않는다. 봉준호 감독은 영화 <기생충>으로 2020년 오스카상 6개 부문 후보로 그 명성을 올리며 4개 부문 작품상, 감독상, 각본상, 국제 장편영화상을 수상하였고 <마더>, <설국열차> 등의 작품으로 한국의 위상을 높였다. 그리고 세계적으로 봉준호 영화감독이란 이름에 관심과 이슈를 만들어 냈다. 과연 봉준호 그는 시대를 타고난 예술 천재였던가?

우리가 잘 아는 모차르트를 보자. 클래식의 천재로서 가장 많은 음악 애호가들을 클래식으로 입문하게 만든 모차르트는 처음부터 누구도 생각할 수 없는 독창적인 작품을 작곡한 천재는 아니었다. 어릴 적 그에게는 뛰어난 교육자이자 매니저인 아버지가 있었고 신동에게 호의적이었던 귀족 사회가 있었다. 그리고 모차르트는 음악 공부와 연습에 매진한 노력파였다. 성인이 돼 그가 작곡한 작품들은 그가 어린 시절부터 기울여 온 엄청난 노력의 결과물이었다. 모차르트는 자신이 쓴 편지들에서도 밝히고 있듯이 손가락이 휘어질 정도로 밤낮으로 연습에 몰두했다. 모차르트의 작품들을 연구한 결과에 따르면 모차르트는 최소 10년간의 연습 기간을 거치면서 조금씩 작곡 실력을 향상 시키고 작품의 질을 높여갔다. 모차르트의 경우에서 볼 수 있듯이 우리가 상상하는 천재는 없다. 엄청난 재능을 갖고 태어나 배우지 않고도 알고 사회적 환경과 관계없이 자신의 능력을 발휘해 세상을 바꾸는 그런 천재는 진정 없다. IQ도 천재를 식별하는 수단이 될 수 없다. 천재라고 불린 사람들은 모두 환경의 도움을 받으면서 큰 노력을 한 사람들이다. 영화감독 봉준호 또한 한편의 작품을 위해 지난날 수백, 수천, 수만 번의 필름을 돌렸을 것이라 의심치 않는다.

수년 전 유럽의 일간지 르몽드는 <유럽을 덮친 한류>라는 기사에서 “일본과 중국에 끼인 것으로만 알려졌던 나라, 자동차와 전자제품 수출로만 알려졌던 나라가 이제 자국의 문화를 통해 자신을 알리고 있다”라고 K-pop 진출을 알린 적이 있었다. 이후 우리 한국은 음악뿐만 아니라 영화, 태권도, 한복, 한식, 국악 등 다양한 방면으로 세계 중심을 파고들었고 그러한 노력과 인내는 오늘의 봉준호를 만들었다. 봉준호 감독의 영화 <기생충>을 “예컨대 영화 속 냉철한 사회비판은 <오발탄>의 유현목 감독을 연상시키고 그러면서도 신상옥 감독의 <사랑방 손님과 어머니>와 같은 상업주의를 놓치지 않았으며 김수용 감독의 <만추>가 가진 감각에다 이만희 감독의 <여로>의 연금술을 겸비했다 할까. <기생충>도 김기영 감독이 <하녀>에서 보여준 가족 간의 관계와 인간의 속물성을 마치 외과 의사가 집도하듯 날카롭게 스크린에 옮겼더군요”라고 김종원 원로 평론가는 논하며 봉준호의 쾌거는 과거 다양한 선배들의 경험과 노력 바탕 위에 이뤄졌다고 시사했다. 그렇다. 봉준호 그는 지난날의 문화적 시행착오, 체험 그리고 자신의 일에 대한 애정과 노력, 인내가 있었기에 지금 한국 문화의 중심에 우뚝 서 있는 것이다.

국가의 성쇠는 문화에 있다. 그것은 스쳐 가는 감성의 작은 조각이 아니라 흥망성쇠를 가눌 수 있는 큰 테두리의 원동력이 될 수 있다. 오스트리아에 가면 천재음악가 모차르트가 있고 러시아에 가면 대문호 푸쉬킨이 있듯 과연 우리나라에는 어떤 문화의 원천이 국가 위상을 높이고 있을까? 대한민국에는 봉준호 감독처럼 우리가 모르는 어디인가 자신의 소신과 열정을 갖고 최선을 다하고 있는 예술가가 많을 것이다. 이제 우리는 그러한 창의적 문화 천재인 그들을 찾아 지원하고 세상에 널리 알려야 한다.

<ifsPOST>

- 기사입력 2025년04월15일 17시10분

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.